紫砂壶上的金石文化:云南产地的艺术探索与价值考量

在社会的纷繁复杂中,云南紫砂壶不仅是传统工艺品的象征,更是金石文化的活化石。这种文化,不仅体现在器皿上刻制出的文言文、诗句和书法,还蕴含着深厚的历史背景和艺术内涵。

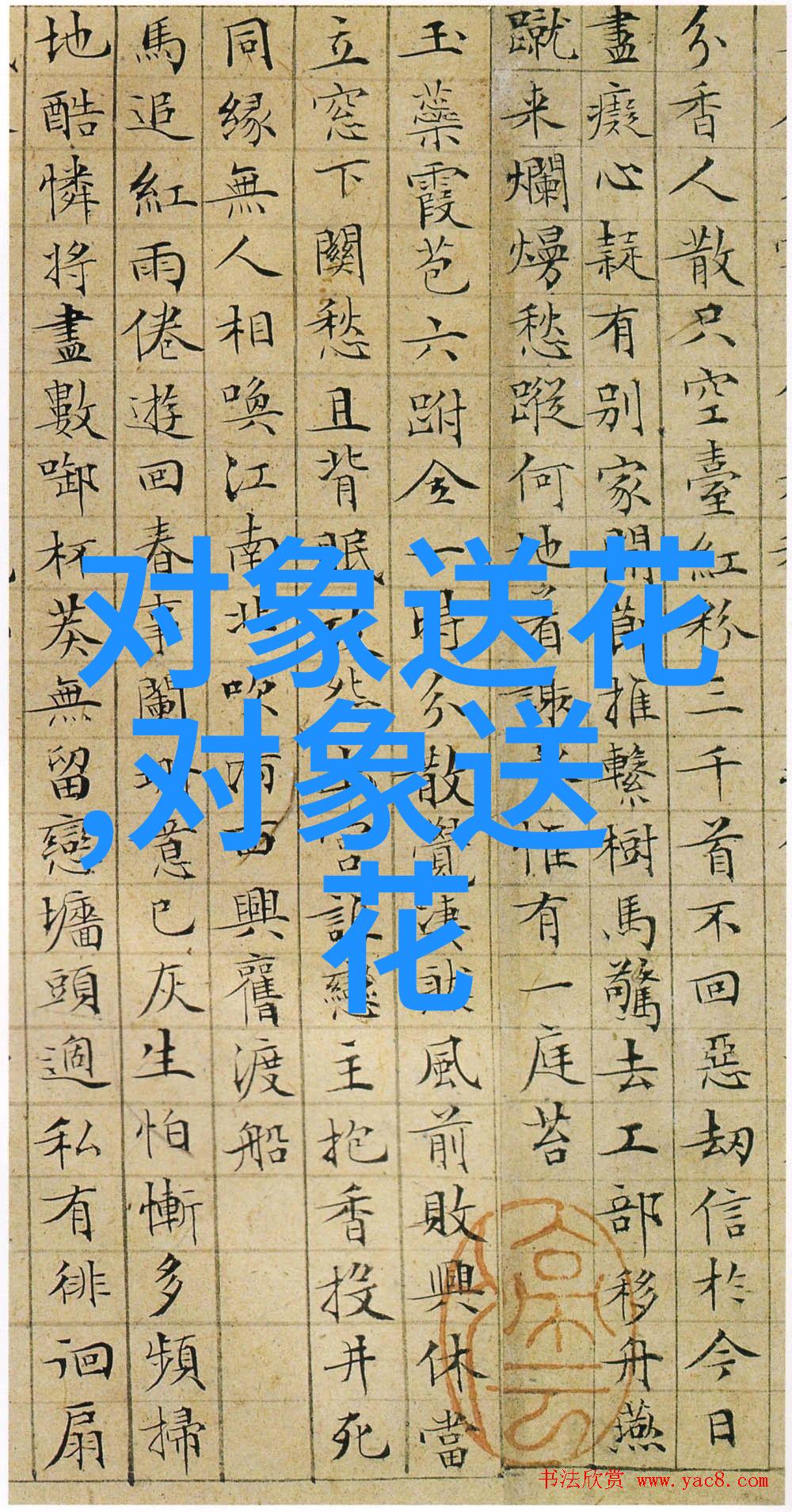

据记载,元末明初时期就有铭刻,但那时更多的是记录,没有太多考证可寻。直到明代蔡司霑《荠园丛话》中的描述,我们才看到“且吃茶、清隱”这五个字被草书在一只紫砂罐(当时人们习惯称之为壶)上,这标志着孙高士留下了后人模仿的一条创作路径。

随着时间的推移,明朝至万历年间,紫砂器壶底刻款逐渐流行起来。在此期间,大彬制六角壶,上面镌刻有“万历丙申年时大彬”楷书,以及“一林清茗,可沁清脾”的款识。这两者都体现了当时对美好生活追求与对自然之美赞颂的情怀。

到了崇祯年间,当年的陶刻风尚更加丰富多样,如陈子畦以晋唐风格书法著称,而沈子澈则以其古雅浑朴而著名。此外还有项不损等人的字法晋唐风格,也让这段历史成为宝贵遗产。

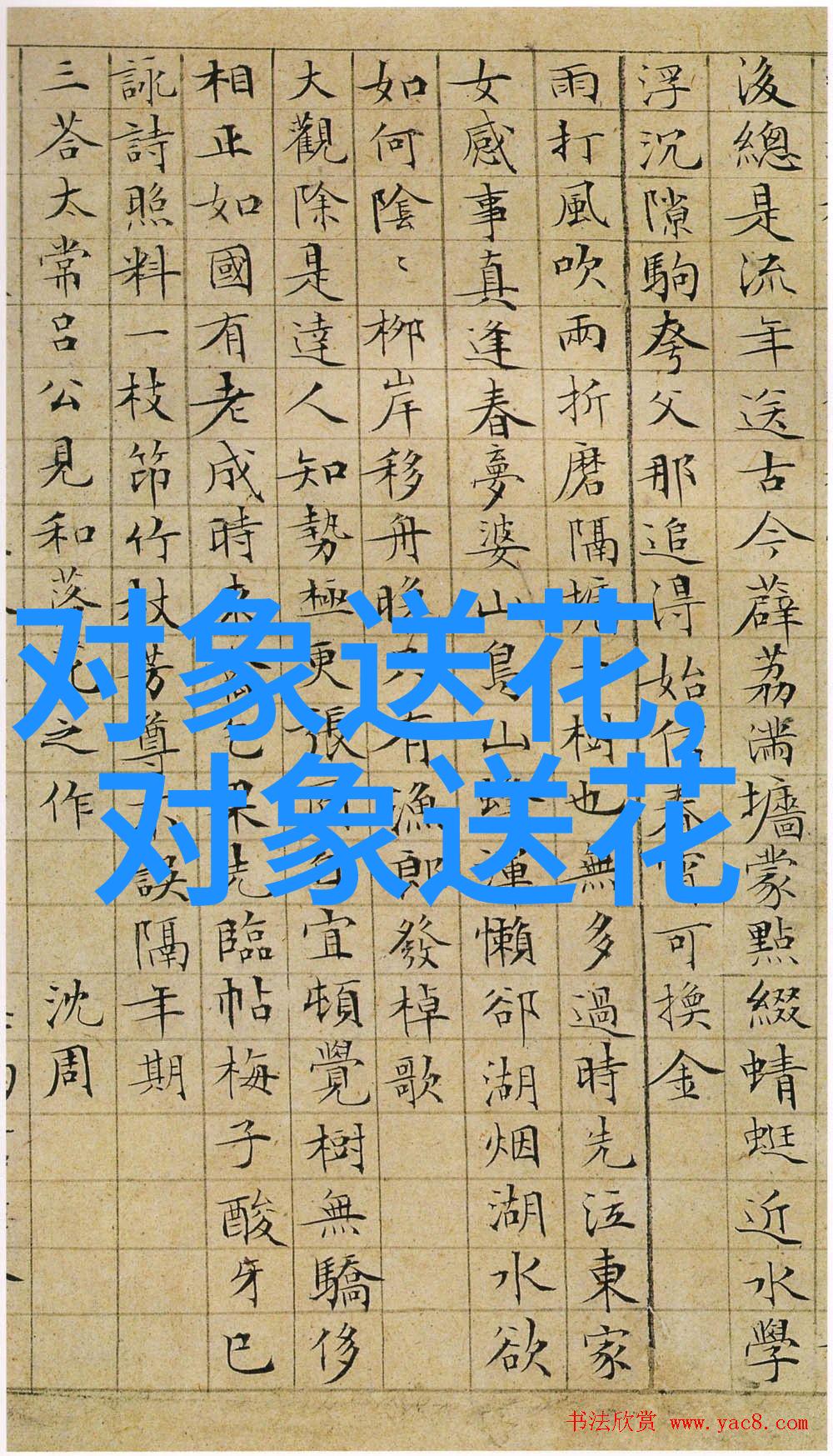

然而,这些铭刻最初主要局限于制作者的个人印记,而非广泛流传开来。直到嘉庆年间,一位名叫扯谎源寿的人,他既精通金石书画又热爱紫砂艺术,将自己的博学与篆刻技艺融合进作品中。他设计出了曼生十八式,并创造了一批传世佳作,从而使得「金石文化」得到了极大的发展和推广,使得这一艺术形式成为了社会讨论的话题之一。

最终,由于这个时代充满了优秀的人才和良好的环境条件,这种「冶造型、文学、绘画、书法、篆刻於一体」的综合性艺术形式逐渐形成,并成为了后世难忘的一个典范。这份典范不仅影响了整个中国乃至世界,也给予了后来的陶瓷工匠们无限启发,为他们提供了一条新的发展道路。