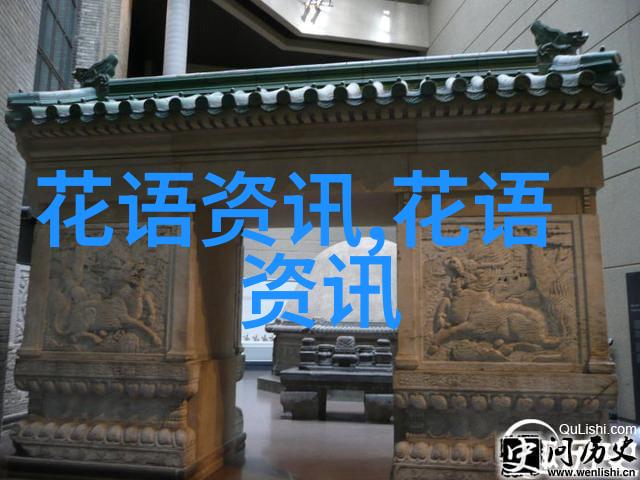

我曾经听闻过一段关于宜兴龙窑的传说,那是一种独特的陶艺工艺,以其独特的烧制方式和形状如同古代人们描述中的龙而得名。这些窑洞通常倾斜地建在山坡上,用砖砌成,呈直焰式筒形穹状隧道,每个窑洞长约30到70米,顶部高度大约为12米,倾斜角度介于8到20度之间。它们分为三个部分:窑头、窑床和窑尾。在穹状脊上,每隔1.3米开有燃料的小洞,大约有50多个,这些小洞被称作“鳞眼洞”。内部使用土砖砌成,形成拱形结构。燃烧室除了在窑头设有一根单独的火膛之外,其余部分都在通道内进行燃烧。

据说,在这些龙窑中,一段不放烟囱,只有一个出烟坑,有挡火墙和烟火弄。松柴作为燃料,它们提供了高温、高效率的热量。一般生产周期为四天左右,全凭熟练技巧来操作,这要求烧炙工人对火焰温度和产品变化情况具有敏锐的观察力。

宜兴龙窑虽然拥有许多优点,如利用自然山坡建造符合火焰自然上升原理,因此造价较低,同时也能充分利用余热。但同时,它们也有缺点,比如劳动强度极大。当预热阶段结束后,把第一对燃烧孔上的泥垛掘开,然后两名烧炙工人站在背后的墙壁上投入燃料。这一过程需要精确控制,不仅要考虑坯体颜色的变化,还要保证整个加工过程均匀无误。

根据历史考古发掘资料,我们知道唐代就已经有了宜兴涧众龙窑,而宋代则出现了羊山龙窑。此外还有浙江龍泉、广东潮安、广西西村、福建建阳及德化等地的龙窑。而明清时期,则出现了欧洲地区的一些特殊类型,如云南建水、四川荣昌以及广东石湾等地。

随着时间推移,dragon kiln 的设计也逐渐演变,其中包括长度与品种大小相匹配,以及坡度从最初较小(40-80 度)增加至10o-23o范围内。在北宋中期,这里的紫砂壶开始采用这种技术,并且因为其特有的气氛导致断面呈现紫红色,但常常伴随着火疵现象。而到了明清时代,当时使用普通陶瓷制作时,就更偏向于采用这样的方法来制作紫砂壶。

为了保持良好的质量,他们会选择松枝或硬柴作为燃料,并将温度调至1200°C左右。在青龙山北麓群凿古陶片分析表明,当时日用陶器所需温度已达到相当高水平,而缸片断面的灰黑色以及星蟹甲青和鳖裙等釉色,则显示出当时还原气氛并不强烈。这可能是由于采用的木材类型或者是由于衔接处造成的问题,或许也是由于陡峭程度不足以产生足够强烈的还原作用。

整个工作流程可分为三阶段:预热、中间加工以及冷却。预热阶段主要是在炉口加热使用煤;然后转移到下方继续加温;最后进入最终加温阶段。在这个过程中,可以选择不同的材料如松柴块煤或煤粉作为能源。不过自1958年以来,更普遍的是直接使用块煤取代原本的手法,以此节省成本并改善工作环境。此外,还有人尝试通过发生炉煤气进行更加有效的地处理理,使得整体效率得到提升。