一、引言

在春天的到来之际,万物复苏,花朵绽放。其中,以三色堇为代表的野生植物,因其鲜艳多变的颜色而深受人们喜爱。在中国古代文学中,三色堇常被用作诗歌中的意象,它不仅是一种美丽的自然现象,更是充满了深远文化和哲学意义。

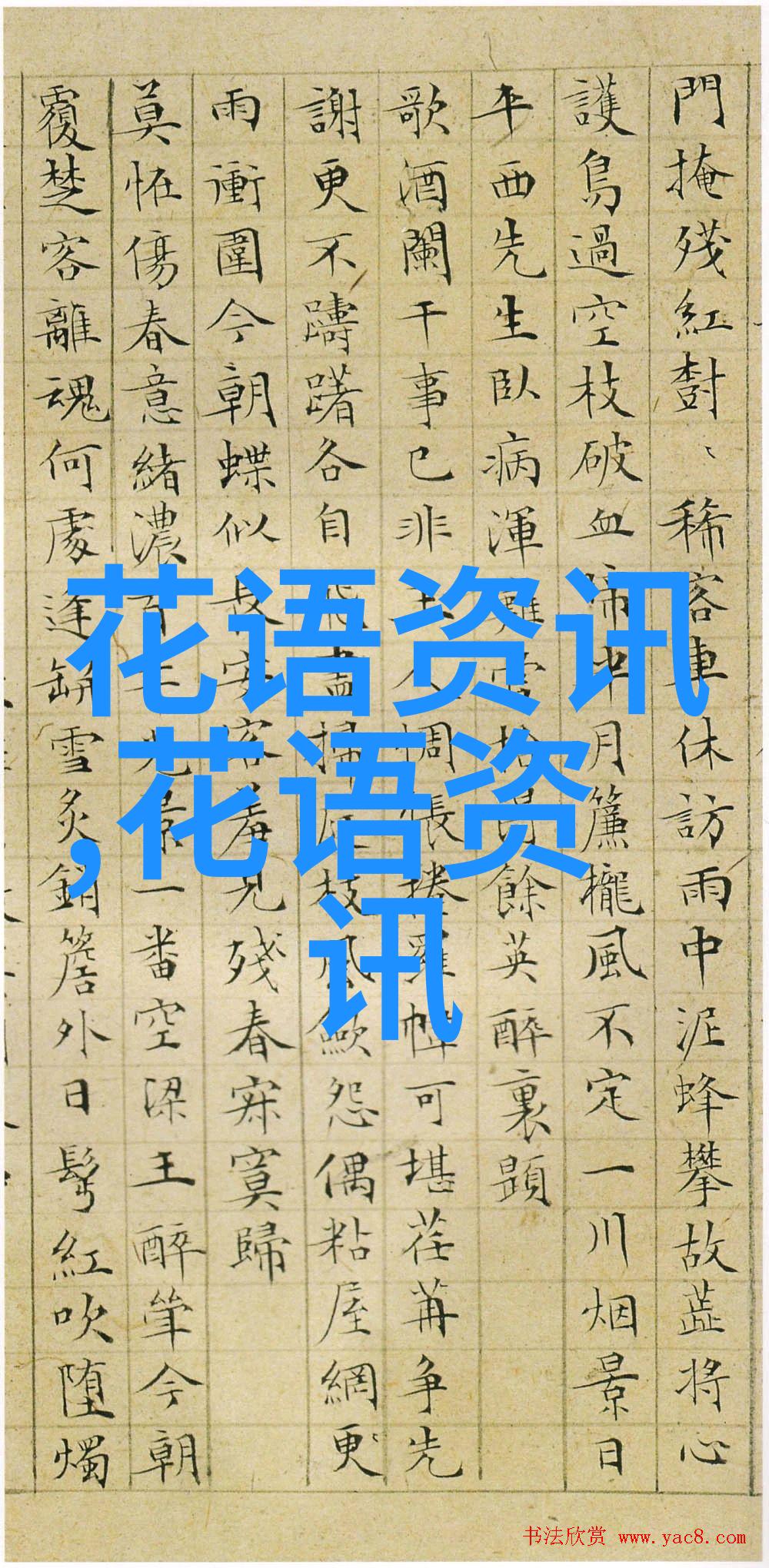

二、古代文学中的三色堇

在《诗经》、《楚辞》等古典文献中,我们可以找到关于“三色的”或“五色的”(即红黄绿青蓝)的描述,这些词语往往与花卉相关联,如“紫藤”,但也可推广至其他自然界的情形。例如,《诗经·大雅·文王》提到了“白茅”的美丽:“草木之美者何?白茅也。”这里所指的是新萌出土的小草,而不是特指某一种花卉。不过,这样的描述给我们启示了古人对于自然界美好事物赞赏的心情,也让我们感受到他们对周围环境细腻观察和深刻领悟。

不过,在后来的传说故事中,比如《山海經》的记载里,有着关于神话生物「蓬莱仙女」的传说,她们居住在蓬莱岛上,那里的土地肥沃,是个避风港,同时也是长生不老药材丰富的地方,其中就有著名的「百花」、「万草」,其中便包括了现在我们称作「双凤花」的品种,其外形和现代所见到的雙凰花相似,即使是在不同的历史时期,都能看出这种植物对于人类心灵的一种吸引力。

然而,真正将三个颜色的概念结合起来,并赋予它们更深层次含义的是唐代诗人杜甫。在他的作品《咏梅》中,他以梅为主体,将梅子的坚韧与春日里的柔弱进行对比,用这两种极端的情况去表达他内心世界的情感变化:

春眠不觉晓,

处处闻啼鸟。

夜来风雨声,

花落知多少。

这里虽然没有直接提及到三色堇,但通过杜甫笔下的这段景致,我们可以想象他面前的场景可能会有此类植物。而且,他这样描绘出的景象,不仅仅是对外部世界的一个简单记录,更是一种内心情感的流露,是一种抒发自己感情的手法。这正体现了中国传统文学追求情理兼备、意境遐想的一般趋势,对于每一个元素都希望它能够承载更多更深层次的情感和思想内容。

另外,宋代杂剧家汤显祖亦曾借由小说《牡丹亭》,以牡丹作为戏剧背景之一,在里面使用了一些非常精妙的情节,如利用牡丹来表现主人公林黛玉内心悲痛,以及通过她眼中的那片牡丹园展开一系列爱恨纠葛,从而构建了一幅生动的人物性格画卷。这些都反映出当时社会对于各种植物特别是彩色的重要性的认识以及它们在文化艺术领域的地位。

总结:从前述分析可以看出,随着时间发展,“三色堇”这一词汇并没有成为固定的名称,但它所蕴含的大量信息和潜在价值却一直被后世不断挖掘并融入到各自创作之中。无论是直接描写还是间接寓意,无论是在哪个时代,它都是那些讲述故事的人们永恒的话题之一,让读者沉浸于文人的笔下构筑出来的小宇宙,与作者共享那份独特的情愫与智慧。此外,还有一点不得不强调,就是那个时代人们对于这个小小生命形式上的变化给予如此高度评价,他们似乎已经意识到了这些微小的事物背后的宏大意义,这是一个值得思考的问题,因为这是跨越千年的语言交流过程,并且仍然影响着我们的生活方式选择,使我们的视野更加宽广,为我们的精神世界注入新的活力。