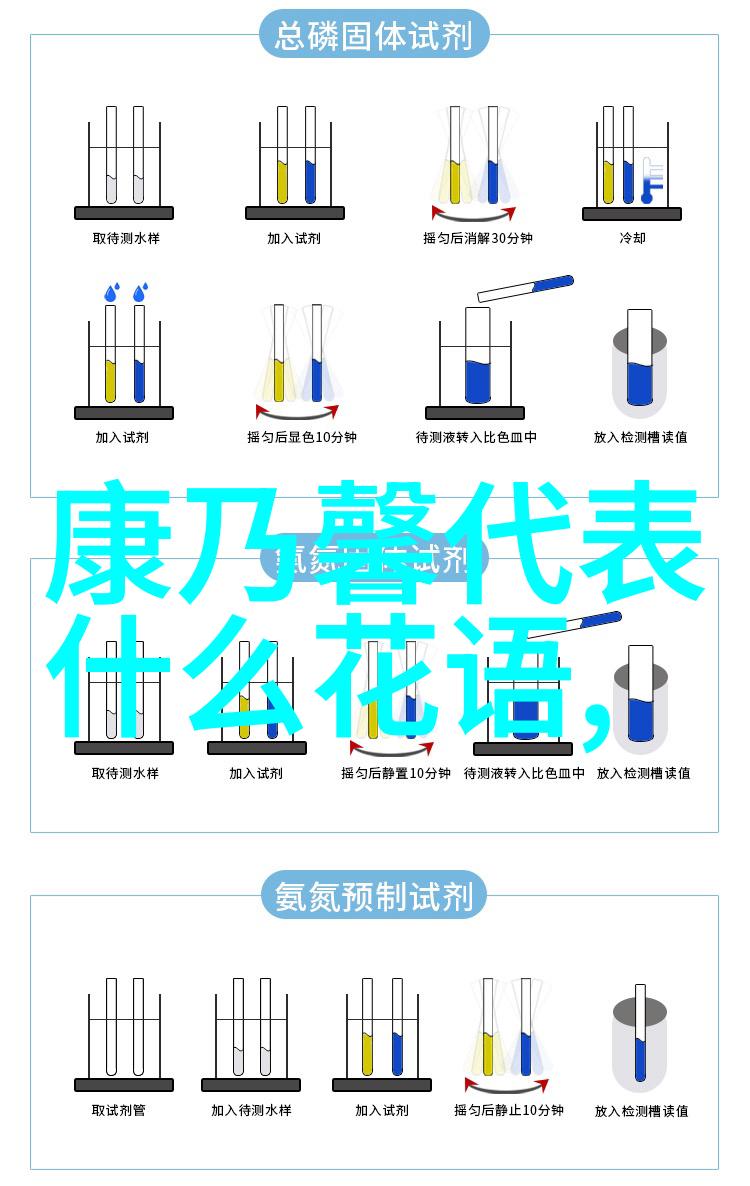

I 知觉的游戏 自9月27日起,浦东美术馆举办了标题为“曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”的重要展览,这也是该馆自开馆以来的第四个单人艺术家展览,首个专注于当代油画的展览。展览呈现了曾梵志35年艺术生涯中的60多幅精品作品,涵盖了他的早期作品、90年代的“面具系列”、21世纪初的“抽象风景系列”以及他持续探索的静物和肖像画。这次展览更首次公开展示了艺术家于2019至2023年期间创作的“闪烁绘画”系列,标志着曾梵志的全新探索。 “曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 “曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 试图理解这些带有史诗气质的巨大画幅,会给观看者带来类似阅读马可·奥勒留的沉思录体验。艺术家旺盛的创造力召唤一个又一个图式剧场,人们不断地穿越画面中不可测的视觉屏障,仿佛被抛入社会生活史不可名状的激流中。展览在浦东美术馆无声的白墙与有机建筑特有的淡蓝色天光下徐徐展开。 自三万二千年起,人类的艺术就是一场惊心动魄的知觉游戏——艺术家的天赋在于知觉的苏醒。在古希腊,知觉所带来的惊讶正是哲学的开端。柏拉图“高贵的谎言”最终以哲学的逻辑向洞穴中的无知者隐蔽了真理而告终。那么,是否意味着,艺术家正是作为一个在理想国中以知觉解蔽真理的人,一个奇妙的剧透者呢?那个见过太阳的穴中人,正以火把投影的形式向洞穴中播放着信息之流。“曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 与“可感性的分配”不同的是,曾梵志的艺术以悬停的姿态探索可感性的边界。他似乎很难接受朗西埃的定义,因为这种艺术既不可被彻底感知,亦并非全然不可感知。这样的迷雾般的叙事结构,从最初的面具系列起就初见端倪。1994年首次面世的《面具》系列使曾梵志获得国际声誉,但我们切不可忘记,这系列作品的开端仅仅是承认一个被压抑的觉知——它存在于现代都市的每一个焦虑的个体中。曾梵志将他初到北京面对陌生人的惊颤体验诉诸画布,这便构成了中国90年代社会生活史不可磨灭的印记。陌生人的形象,依照伯特兰·罗素的观点,是构成现代人满怀怒气的主要成因之一,他们在拥挤的都市中不得不面对大量的面孔,而这是使得灵长类生物普遍感到恐惧的原因。 曾梵志微妙的将陌生人的面容描绘为真实面容与面具的不可测的混合物,从而探明了架上画在知觉领域中能够达至的那种深度。1967年,居伊·德波(Guy Debord)的《景观社会》通过短论述阐述了日常生活中的公私领域在欧洲的资本主义发展过程中所导致的精神衰弱的问题。德波认为现代社会发展至一个阶段,人们不再直接地经历生活,而是通过不同的表象如媒体、广告和社交网络被卷入景观(Spectacle)的建构。景观的入侵力量构成了一种以图像为媒介的人与人之间的社会关系。 面具,作为真实面容的奇观,被大众所追捧和滥用。对游荡在面具人群中的心理场景的不断描绘,是曾梵志以架上画对图像媒介的历史性抵抗。这种抵抗最终将我们带向了现代主义艺术的开端:一种对纯真之眼的真诚探询。 曾梵志《面具系列1995 第11号》 1995 布面油画 180 x 150 厘米 《面具系列1995 第11号》及与之相续的系列中,我们能看到潜在的舞台聚光。这种聚光在马奈的作品中更为隐晦,而在曾梵志的图式中,是以轻柔但明确的阴影呈现出来的。画中的男子两手插兜,西装革履,脸上的面具既隐蔽又彰显。而全画的决定性瞬间,却在他身后那个阴影。在这个不起眼的阴影中,我们明确了光源、门框和他真实的姿态。曾梵志似乎在暗示着阴影与体态,面孔与面具之间的冲突。他在寻找一种具有穿透性的力量,好让我们能够轻易地潜入到屏障的背后。 “曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 艺术家希望彻底排除学院训练方式的干扰,知识谱系的负累与文明的重压,逐渐的,他们走上了一条树上的男爵的林中之路:那个不愿意在餐桌上吃饭的男爵最后选择将一生都安排在树杈上。卡尔维诺在这个带有魔幻现实主义感觉的小说中描绘了现代主义之后的图景,即一个人被允许建构从未有过的文化城堡,并在其中以他理想中的方式度过一生。这种奇妙的轻盈感,正是知觉的绝对解放,在知觉的流动中转换,跳跃,晕眩,正如雷诺阿的比喻:“一只顺流而下的软木塞”。 II 过往与此刻 毕加索在巴黎的洗衣船中度过了忧郁的蓝色时期,他直面着现代世界庞大的整体性的存在,可谓是一个知觉的洪流。在“节俭的晚餐”(Frugal Repast)中,他笔下忧郁的人物面对餐盘展现出的倦怠,甚至展现出超越库尔贝的现实主义——因为他完全消除了戏剧性,而仅仅保留了社会生活史的冷峻观看姿态。 “节俭的晚餐”对观众具有强大的心理吸引力。一个举止和体格的瘦唇女人把头靠在一只僵硬的手上,就像一个架子一样。她的盲人伴侣用没有肉的手指抚摸她。他们面前的环境像沙漠景观一样荒凉。这样毫无台阶的悬停式的观看,让观看者无预兆的进入到直面心灵现实的状态,不可自拔。 可以说,现代主义正是在这样的“纯真之眼”中发生的。孩子的眼睛并不是柔弱稚气的,他也可以是锋利和聚焦的,像一盏白织灯一样照耀在心灵的本我上。这正是“画其所见”这句箴言的题中之义,在马奈的理想中,艺术家的画布并非摄像机,而是他的X光仪。在德加看来,人生是一个后台,而并非一个舞台。这些深刻的洞见和用新方式去觉知的诉求导致了一场被贡布里希称之为“未完成的故事”的现代艺术运动。 “曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 如果我们能够领悟这场运动的余续其实并为结束,而是以更隐蔽的方式传递给当代艺术,就能够在移步换景中理解曾梵志的创作生涯的转变。观看者需要面对一个基本的谜题,如果艺术家的风格在不停地改变,是什么推动了这一转变?正如我们将三万两千年前的洞穴壁画与今天早晨没有干的油画都称之为艺术,是什么东西能够确保艺术可以整合这种巨大的多样性? 贡布里希在他难以结尾的艺术的故事中写道:“ 20世纪重要的艺术运动和潮流都有一个共同点,那就是反对研究自然形象。并非说其间的所有艺术家都甘愿如此,但是大多数批评家深信,唯有最彻底地摆脱传统,才能导致进步。”不过,他以曲折的笔法更近一步强调的则是,伟大的知觉游戏最终以一种广阔的方式融入传统的汪洋中去。 “曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 从过往到此刻的游戏似乎并不仅仅是曾梵志一个人的精神游戏,而是一个不断变幻的艺术史的知觉之旅。一个艺术家势必要面对这个问题,并做出他的回应。正如毕加索从他的蓝色时期转向粉色,这种转变看上去是如此的突然,却又如此的带有不可阻挡的特征。我们从某一刻开始意识到,艺术家的作品不应被视为一件凝固的绘画,而应当是一场流动的演奏。他的生涯应被视为宏大的乐章,而每一件作品都在其中扮演着某种微观的结构。因此,曾梵志从面具系列走向抽象风景,并在国际舞台上进一步活跃的旅程就成为了式的赋格,我们感到同时存在着许多条旋律的展开。而所有这些旋律的进行都是为了回应存在的冲突——作为社会生活史的敏锐的感受者,艺术家的心灵像镜子一样反映着客观世界的意象结构。 《抽象风景-红》(2023)现场绘画过程 ©️浦东美术馆,©️ZENG FANZHI 2023 《抽象风景-红》(2023)现场绘画过程 ©️浦东美术馆,©️ZENG FANZHI 2023 《抽象风景-红》(2023)现场绘画过程被呈现在美术馆的白墙上。颜料泼溅出画外,工具丢弃在画布下的墙角。曾梵志对抽象风景的创作史作出了向抽象表现主义致敬的回顾。不过更深刻的是抽象风景的渊源,《我》三联画从具象向抽象的滑入过程更像是一种从实体向虚空的视觉悬崖的信仰之跃。曾梵志找到了一种介入人类集体心灵的方式——这种方式似乎是一座通往西方与东方的秘密桥梁——禅宗的顿悟与使徒的狂喜对饮无碍,东方的笔法与西方的体面欲盖弥彰。 III 可感性的边界 我们可以在曾梵志的抽象风景中看到这种表意与叙事的内在冲突,他似乎既展现了丢勒的野兔,但也同时打算将它取消。那么他就同时做出了两种矛盾的表达,召唤了艺术史的图像,与此同时遮蔽了它。如果我们意识到这是一场不间歇的变奏,或许就能看到,存在于这样心理图像背后的主体,正是曾梵志曾经反复在面具、协和医院、最后的晚餐中描绘的客体。也即是说,在对这样的陌生人社会的反复探询后,曾梵志进入了当代人的心灵结构中。 “曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 “曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 青年毕加索曾经无数次探寻存在的奥秘,以无穷无尽的姿态,以或此彼的目光。他时而像一个立体主义的布拉克,以拆解的摄像头之眼玩弄起碎裂的观念中的小提琴,时而像一个亚维农的马蒂斯,邀请非洲戴着坊格面具的少女进入埃尔·格雷科的第五封印。在他生涯成熟之际,他意识到自身的使命是塑造性的,他需要回应雷诺阿这样的巨匠所面对的存在的终极问题。现在,曾梵志正来到了当年大师所面对的渡口,雷诺阿遁入了河边的这样一个接引着十五世纪古典传统的命题,他的目的与其说是探索一种新的技巧,毋宁说是将他生命中所学的技巧尽可能的忘记,而仅仅运用那未经训练的眼睛与手去追随存在。 “曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 曾梵志的新风格中,我们看到了这种隐隐绰绰的对于存在的探询——这已经超越了艺术史图像的范畴,圣的姿态,面具后的心灵与中国文人的古木怪石都成了曾梵志的笔下之笔,画中之画。在他的闪烁绘画中,荷兰虚空派绘画的余韵似乎在诉说箴言:Momento Mori;而达明赫斯特的璀璨头骨犹在眼前,那纯色的点阵似乎露出科学印象主义的微笑,而颜料泛起的笔触涟漪又使人追忆波洛克与具体派的原始悸动。 曾梵志《闪烁绘画-光 III》 480×400cm(双联)布面油画 2019-2023 ©️ZENG FANZHI 2023 1889年,《色彩对比原理》(The laws of contrast of colours: and their application to the arts)的作者谢福勒尔(Michel Eugène Chevreul)见证了正在揭幕的埃菲尔铁塔,他见证了钢铁这种新奇的知觉材料的建成与整个19世纪新古典传统的崩坏。这位发明肥皂的化学家大概不会想到,他为色彩与知觉所做的立法带来的并不是艺术世界的绝对明晰,而是更深远的朦胧。 曾梵志《闪烁绘画》之一局部 © 2023 曾梵志 当我们来到这次展览的终结处,四件巨大的闪烁绘画包围着我们,而体积最为庞大的是曾梵志《闪烁绘画-光 III》2019-2023。展览尽头处恍惚的佛陀或是圣母依稀在提示我们某种拉斐尔所弘扬的经典图式在复现。在一个双重结构中,圣光以巍峨的姿态向下洒布,贝尼尼懂得这个秘密。在特蕾莎的狂喜中,天光从建筑物中倾泻而下,照亮了大理石中的灵魂。而在下层,修拉般的水面横向承接这种动能,就像坚实的土地:一个拉斐尔的完美三角。 “曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛 19世纪的艺术最终以首尾循环的方式回到了伟大的传统,正如谢福勒尔的色环那样。毕加索进入了雷诺阿的河流,而曾梵志以他的闪烁绘画重新唤起了毕加索所开启的现代艺术之流,他正以这种方式反向遁入到传统中——正如毕加索暗示的那样,现代艺术的使命并非是像安格尔那样成为知觉的奴隶,而是成为一个逆向的拉斐尔:回到他未经训练的文化童年。

“曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛

“曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛

“曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛

“曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”展览现场,浦东美术馆 © 2023 Zeng Fanzhi,摄影:阿琛

莘羽浪漫花语网

I 知觉的游戏 自9月27日起,浦东美术馆举办了标题为“曾梵志:过往与此刻(绘画 1988-2023)”的重要展览,这也是该馆自开馆以来的第四个单人艺术家展览,首个专注于当代油画的展览。展览呈现了曾梵志35年艺术生涯中的60多幅精品作品,涵盖了他的早期作品、90年代的“面具系列”、21世纪初的“抽象风景系列&rdquo