在故宫博物院的珍贵收藏中,展现了数不尽的陶瓷产品种类,其中以景泰蓝器为代表,精美绝伦。这些工艺品不仅体现了皇家对艺术的重视,更是中国陶瓷文化发展的一个缩影。

景泰蓝诞生于皇家之手,是一种高级金属胎装饰工艺,它在紫禁城金銮宝殿、国子监辟雍宫和颐和园等地屹立着,如同一道亮丽的风景线。乾隆四十四年除夕夜宴,只有乾隆帝享用的是景泰蓝餐具,其余则使用瓷器,这一细节透露了其在历史上的重要性——它是身份与地位的象征。

然而,不再只有皇室成员才能拥有的这些作品,现在任何人都能欣赏到它们的美妙。由于其独特之处,被誉为“一件景泰蓝,十件官窑器”。

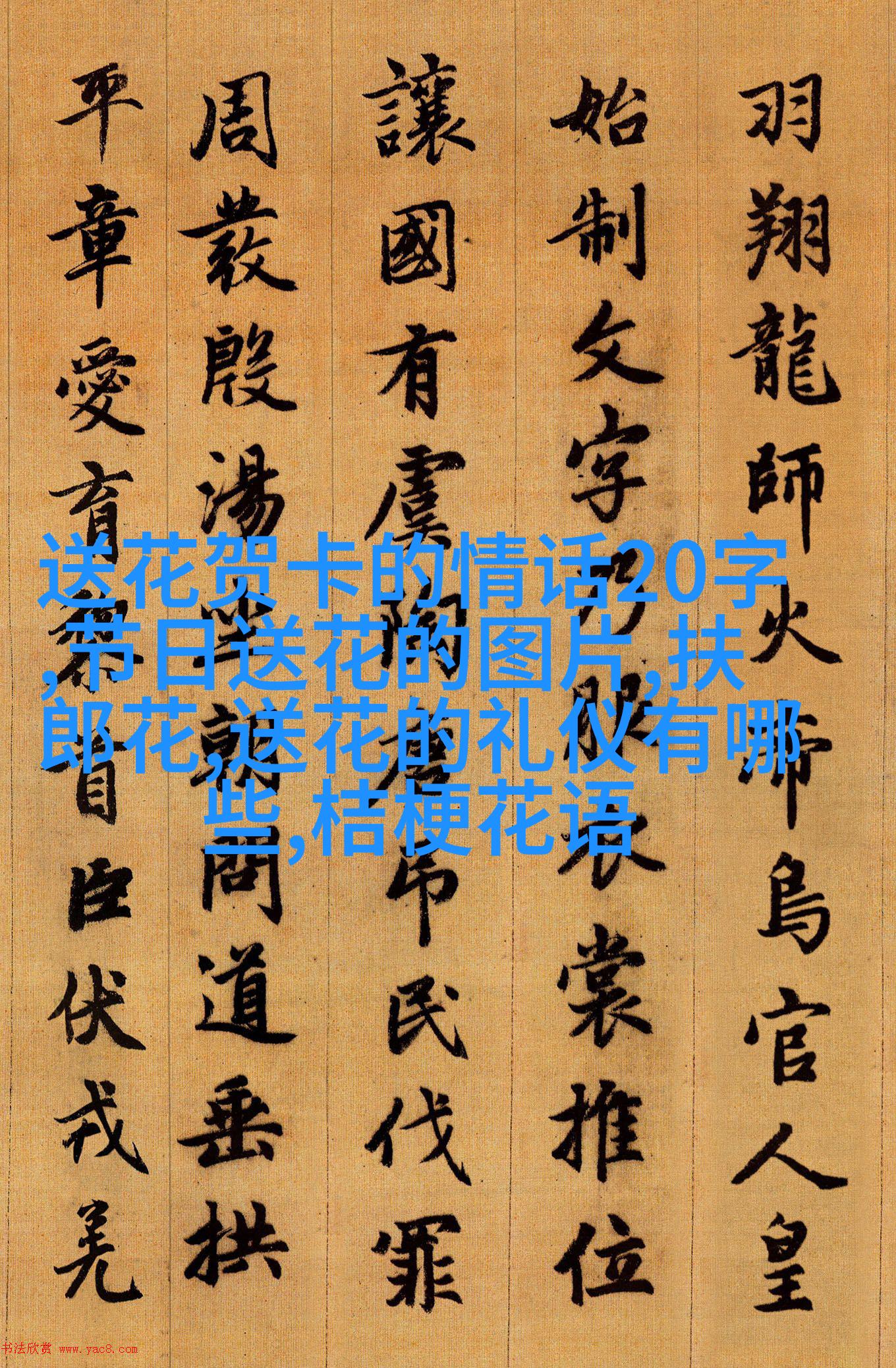

金属胎掐丝珐琅器,即所谓的“景泰蓝”,其制作技艺复杂,以红铜或少量金做胎,用细而薄金属丝焊于成形金属胎表面形成花纹,然后施以多彩珐琅料,再经历焙烧、镀金及磨光等工序,最终呈现出厚重华美、五彩斑斓并且光泽温润。

明宣德时期至今见到的掐丝珐琅实物中最早者即为宣德款制品,其色泽纯正浓郁沉着,与元代相比水晶般透明效果已失,但缠枝莲花纹仍然是主要装饰题材之一,并沿袭元代风格,以单线勾勒枝蔓,花叶饱满硕大。

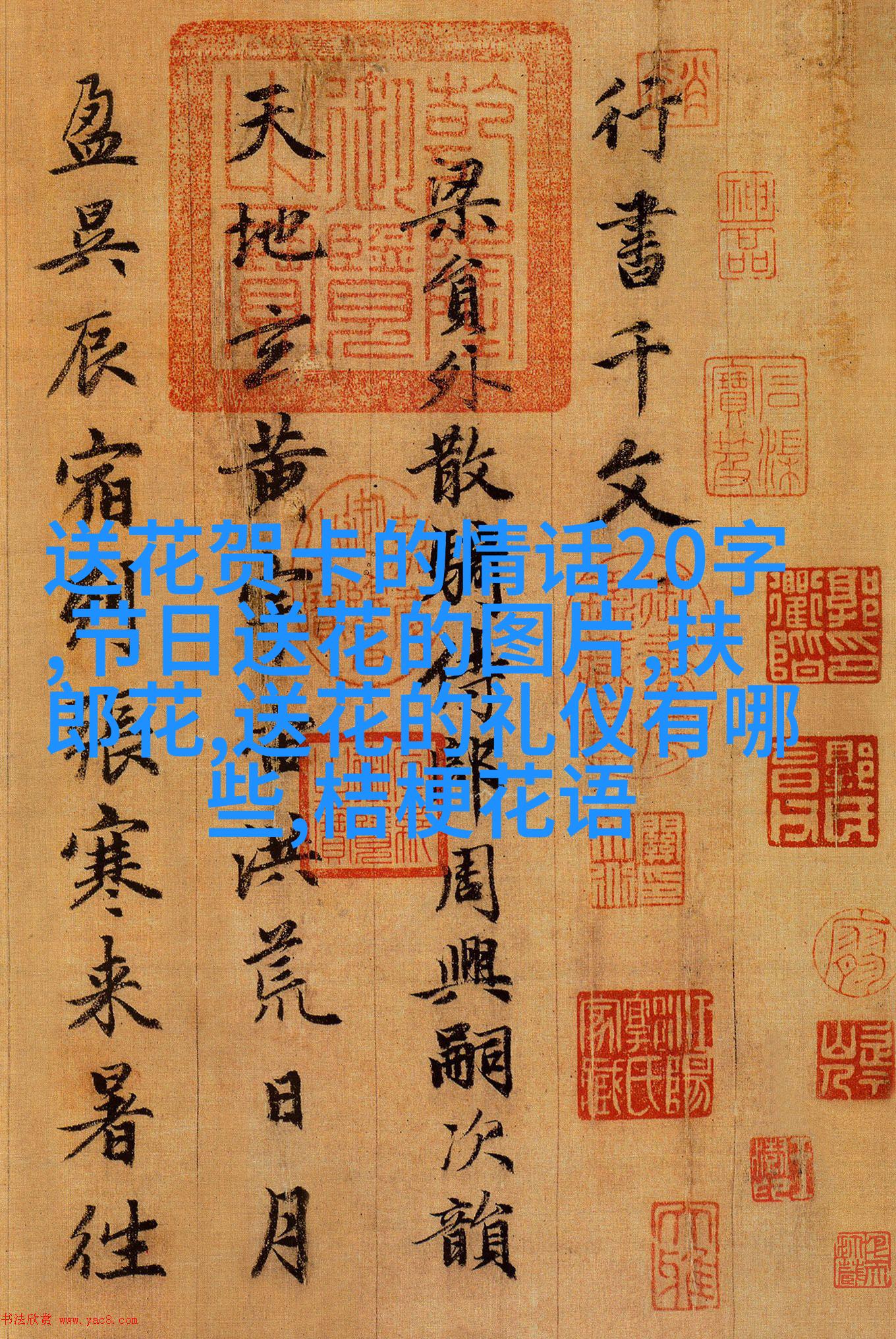

掐丝珐琅工艺原来自阿拉伯半岛的大食窑技术,在元明交界时期被中国工匠借鉴并发展成为自身特色的一种民族工艺,一跃成为宫廷珍品中的佼佼者。在清朝期间,由于受到统治者的重视,珐琅器生产规模不断扩大,并影响后世开发。

从清康熙朝开始,一些遗存于宫内明代御用监制造出的掏丝 珀 琥 盘 作 为 样 本 制造 出 新 的 工 术 和 风 格。随着时间推移,从康熙十九年以后,大规模规范化生产使得这项技艺达到了一个新的高度。在乾隆时期,由于乾隆帝对此类作品极为倾心,使得这一时期成为中国金属胎掏丝 珀 琥 盘 历史上最繁荣的一段时期。这一时代制作出的所有作品,无论是在规整度还是在外观上的光泽,都显示出了一定的国家实力和文化水平。

最后,在清末及晚清时期,由于市场需求增加,这些作品开始作为出口商品大量生产,但同时也导致了质量下降。尽管如此,这一时代也是探索新方法、新材料、新设计理念的时候,也逐渐引入新的颜色如绿色与黑色的使用,而以前只局限於紅黃藍綠這幾種顏色。此時製作出来的人物或者動物圖案變得更加細膩與生动,這些都是中國陶瓷藝術發展過程中不可或缺的一部分。