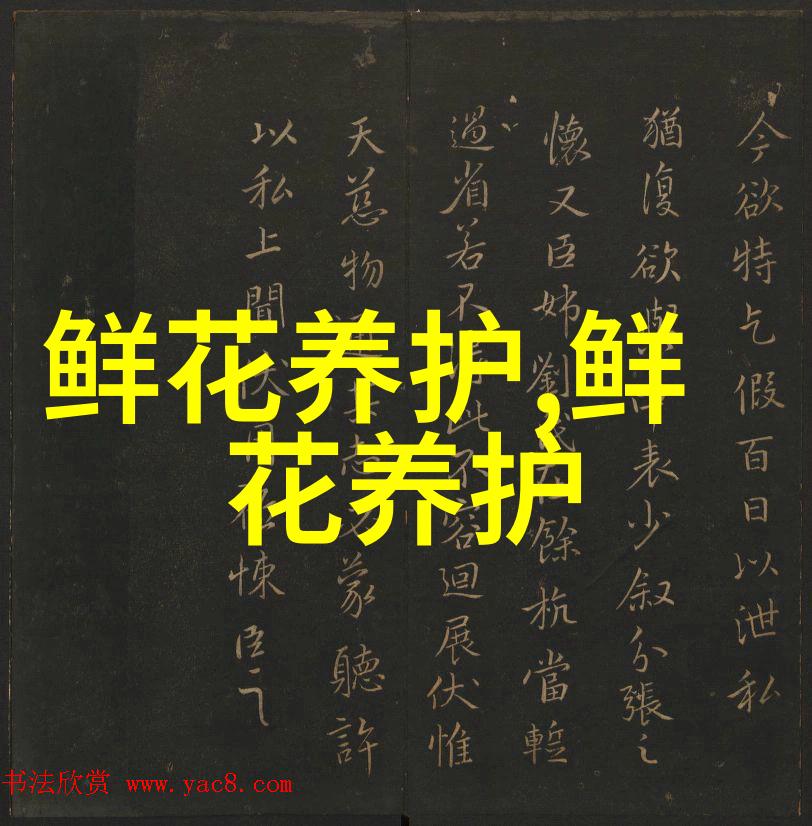

在1968年广西南宁遭遇洪灾时,广西壮族自治区博物馆的文物库房也未能幸免于难。数百幅古字画和线装书籍被迫长期泡在水中,直至几年后工作恢复正常才开始修复。在这段时间里,这些文物因缺乏妥善保护而变得面目全非。旧字画之间粘连、破损、变形和霉变严重,其中许多作品甚至被称为“纸浆棒”,因为它们变得坚硬到几乎不可展开。而且,由于纸质失去了柔韧性,即使轻微地用力,它们也会碎裂或剥落。

面对这些字画的修复挑战,我们首先需要将那些粘连在一起的部分分离出来。这是我们工作中的一个关键难题之一。为了尽量减少破坏,我采用了隔水蒸煮法来软化这些“纸浆棒”。通过控制水蒸气的渗透力,可以加速纸张软化而不让其含水量过多。一旦软化,我便用手掌压住并轻揉滚动,以分离出没有损害原有画面的两边。

一旦解决了展开问题,我们还必须处理卷轴画中的另一个棘手问题:由于某些卷轴受潮导致背部与前部脱离,而有些则粘附到了上一层背纸的一侧,这造成了一些图像分成了两部分,一部分是原来的图像,另一部分则附着在卷轴的背面。此外,一般做法是从卷轴背面剥下这些残留片段,然后重新拼接,但这种方法既费时又容易损坏原作。

为了应对这一挑战,我采取了一种创新方法。在工作台上铺设透明薄膜,将整个卷轴放在上方,并覆盖另一层薄膜。我确保不要移动任何残片,因为它们保持同样的相对位置。然后,从底部慢慢揭起带有残片的一层薄膜,同时保持所有组件整体不动。一旦完成,便可以使用相同的手法将第二层薄膜上的图像与第一层合并。这项技术极大缩短了工时,而且最终效果非常令人满意。

尽管信息闭塞,但我了解到其他地方可能有更有效的修复方法。我曾带着这样的作品去省外寻求帮助,但他们通常采用传统的手术刀割断每个折痕,然后逐渐剥离每个折痕,最终再次拼接和恢复。但这种方法虽然精细,却留下了切割痕迹,因此并不理想。

关于提高字画修复技术,这是一个持续不断的问题,每一点经验都值得关注,并希望得到专家的指导以继续改进我们的技艺。