在古代中国,紫砂陶器上留下的印章不仅是对作品身份认证的标志,也是艺术品内涵的体现。这些印章以其独特的风格和历史背景,成为了紫砂文化中不可或缺的一部分。今天,我们来探索这段艺术故事,看看它如何在时间长河中演变。

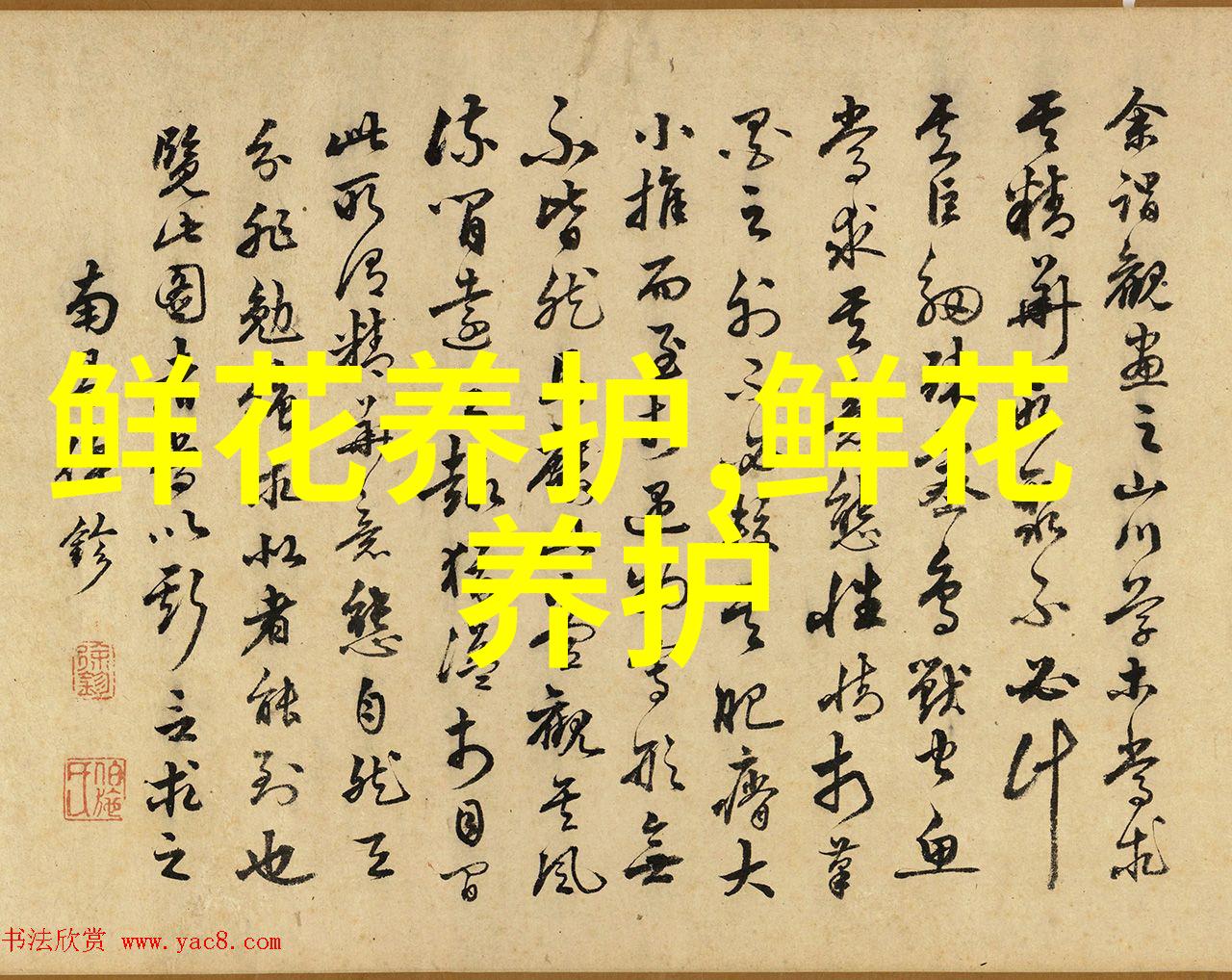

首先,要理解紫砂款识,它们与古印陶有着共同的起源。在东周时期,人们开始用玺印在未烧制前的陶器上,这种做法后来发展成为了一门独立的工艺——印陶。这种工艺虽然广泛流行,但到了明代正德年间,便逐渐消失了,而被新的制作方式所取代。

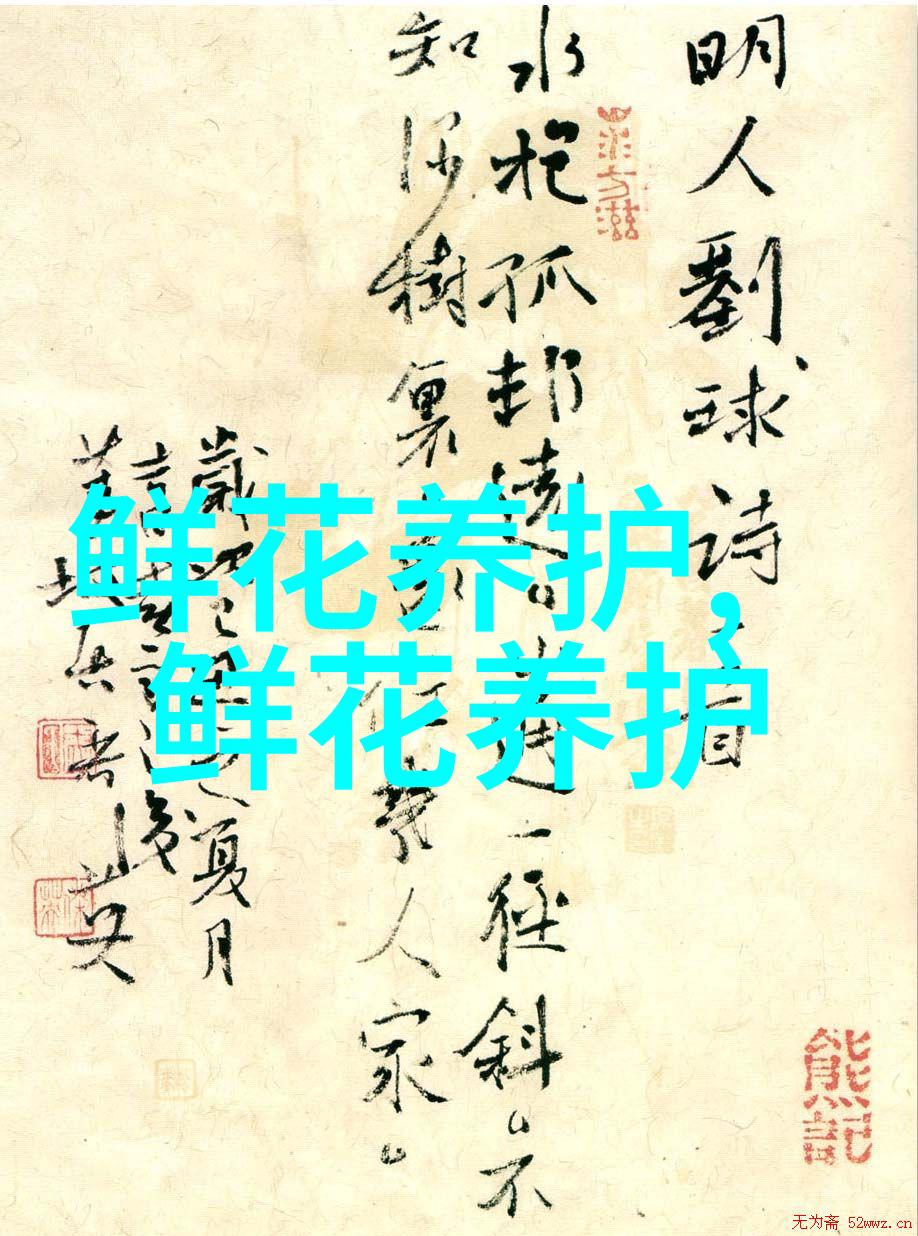

然而,在这一过程中,有一个名叫供春的大师,他创造出了“树瘿壶”,这件作品至今仍然保存完好,是唯一见于世的一件供春传器。这件壶上的“供春”二字,就是我们今天所说的最早的紫砂款识之一。

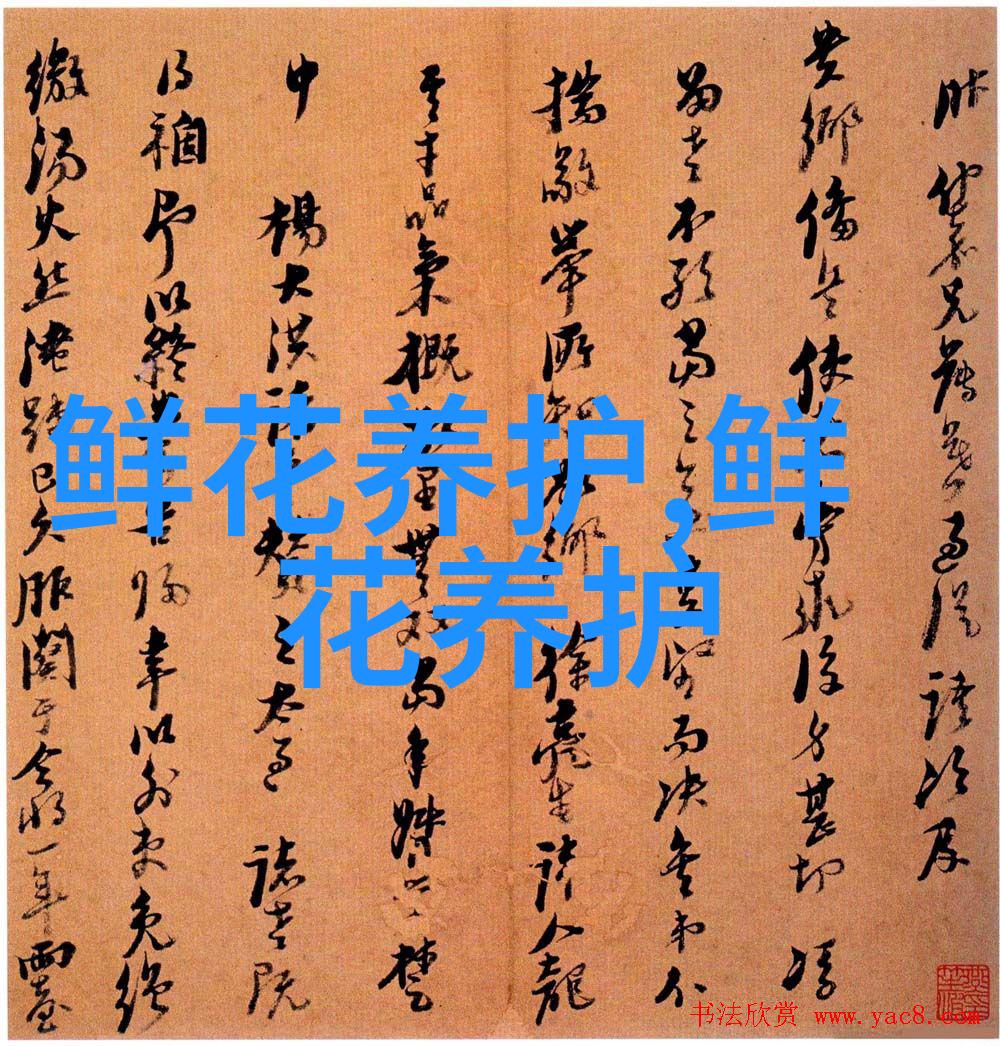

随着时代的推移,款识也发生了变化,从最初的手镌到后来的钤盖两种形式,其内容也不再局限于简单的地名、官职等信息,而多样化地表现出制作者、订制者、监制者的身份,以及纪念意义。此外,还有斋、馆、室名等闲章出现,使得款识更加丰富多彩。

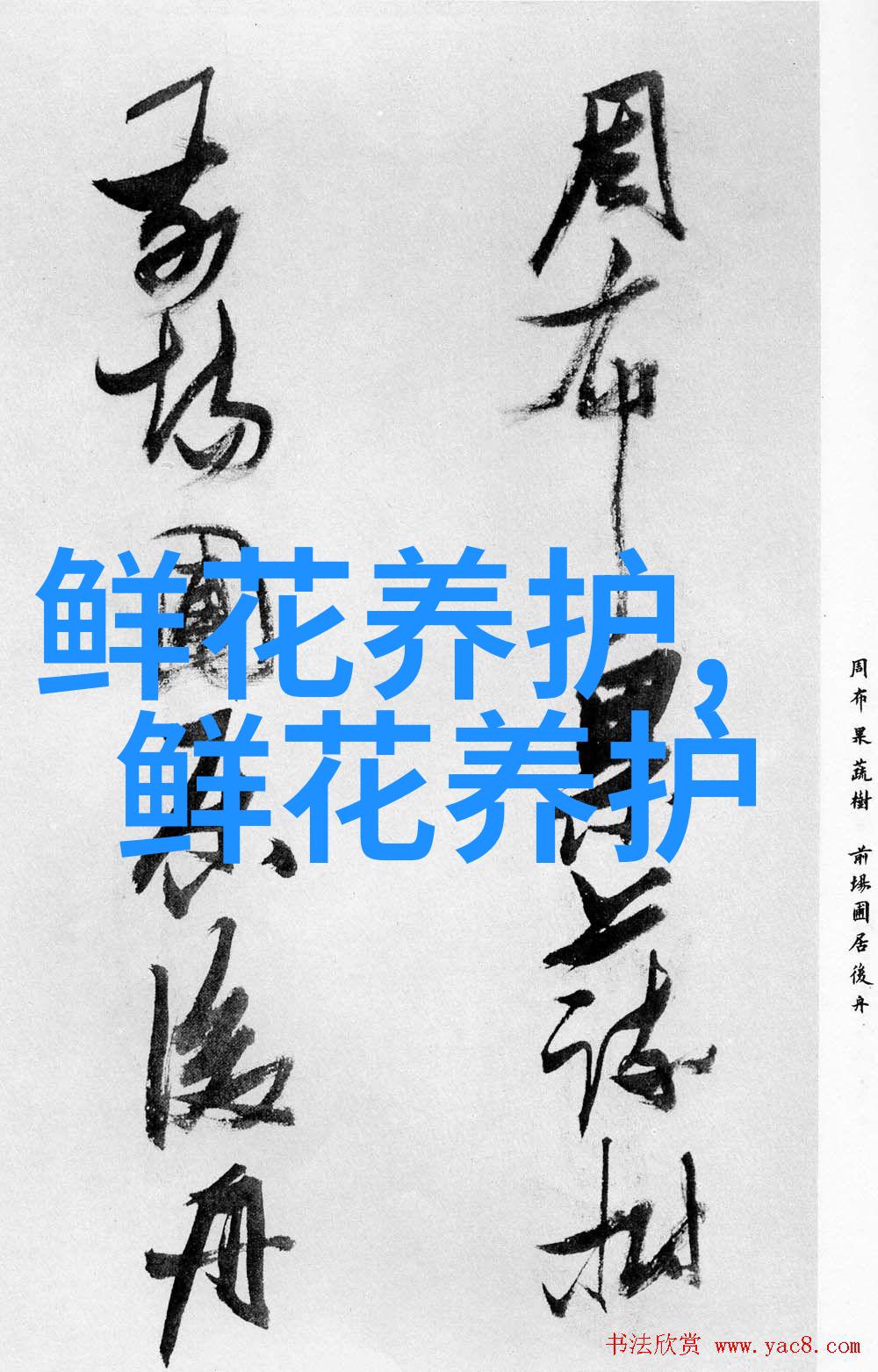

但为什么说这些款识具有故事性呢?因为它们不仅承载着生产过程中的技术和工艺,更隐含着文化内涵和社会背景。而且,由于每个作品都有其独特之处,每次使用不同的刻痕大小、小篆、大篆等书法风格,都能够反映出当时的人文精神和审美观念。

此外,一些知名匠人还会借鉴历代书法家的精华,将他们自己的名字或者别称作为印记,如顾景舟先生就曾用过吴熙载仿作的一个清初流派篆刻作品作为自己作品的一部分,这样的巧合让人们可以通过款识感受到更深层次的情感交流。

最后,我们不能忽视的是,那些优秀匠人的对待用印钤码的问题,他们会考虑到作品本身的大小以及整体装饰效果,不断尝试各种不同的形状和位置,以达到最佳协调效果。这背后的考究与细心,让每一次打击都显得那么重要而微妙,就像一幅画中的点缀一样,使整个工作充满生命力。

总结来说,紫砂壶上的大只制作并非单纯的手艺,而是一段跨越时间与空间的心灵互动。从最初的手镌到现在钤盖,每一步都是对传统技艺不断追求完美的心路历程。而那些保留至今的小小铭记,无疑是我们了解过去,同时期待未来的一扇窗户,让我们沉浸其中,用心去感受那份无声却强烈的情感表达。