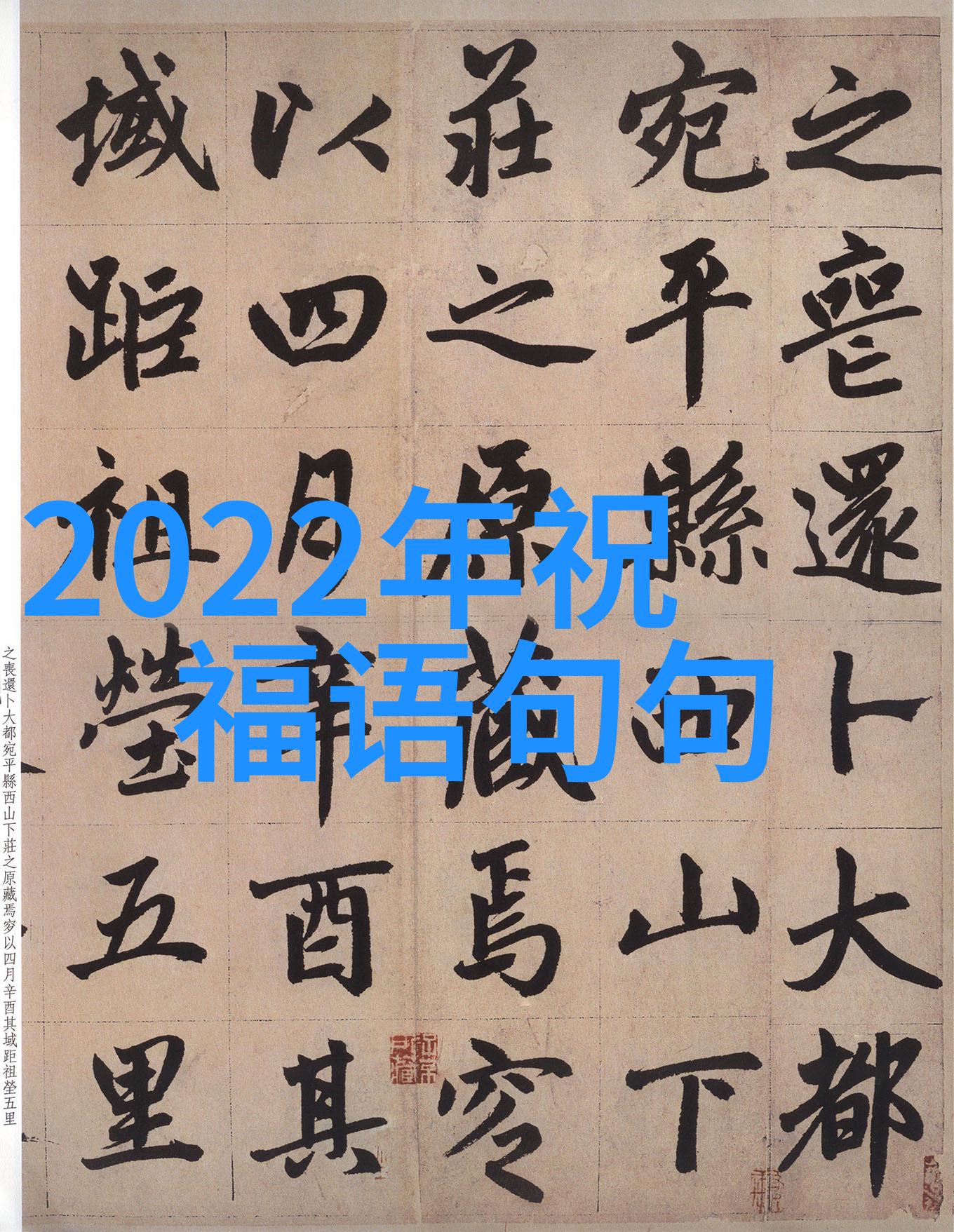

用兵之道的起源与发展

用兵,作为一种战略和战术的艺术,其历史可以追溯到古代。从中国春秋战国时期的孙子、吴起,到三国时期的诸葛亮,再到明清时期的马援等人,他们都对用兵有着深刻的理解和独到的见解。随着时间的推移,用兵之道不断演化,不断融合新的思想和实践,从而形成了丰富多彩的一套理论体系。

用兵中的智谋与勇气

一个好的将领在面对战争的时候,既要有深厚的人生智慧,也要具备无畏前行的心理素质。在战斗中,他不仅需要考虑如何布阵、如何调动军队,还需要能够迅速判断敌我双方的情况,并据此制定出最佳策略。同时,他还要鼓舞士气,让每一位士兵都能为了胜利而奋斗到底。这一点体现了用兵中的智谋与勇气相结合。

用兵中的机变巧思

战争是充满未知因素的地方,一切计划都是建立在预测的情况下。但实际上,每次作战都是根据具体情况来进行调整,这就要求将领具有很强的地缘政治敏感度,以及快速适应变化的心态。在一定程度上,这种机变巧思也是一种艺术,因为它需要将复杂的情报转化为简单有效的手段。

用武之日不可待

“势如破竹”、“声势浩大”,这些词语描述的是那种以弱击强,以少胜多的情景,而这正是用武之日不可待所体现出的精神。当整个国家或民族处于被压迫状态时,只有通过武力或者其他手段才能打破封锁,为自己争取更多空间去发展。这就是为什么古代许多英雄豪杰会选择以暴力手段来实现自己的抱负。

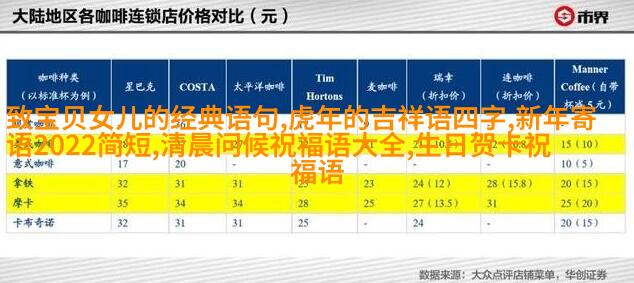

书卷地图并进

虽然说“文以载道”,但在实际运用于军事上的时候,“书卷地图并进”的策略才是最重要的一点。知识分子往往拥有更广阔的视野,更深入的问题思考能力,他们能够提供各种各样的建议,比如关于敌人的心理分析、资源配置以及后勤保障等问题。而地图则是展示物理空间关系的一个工具,它能帮助将领准确把握形势,对敌人进行精确打击。

军民共荣,稳定长久

最后,用兵不仅仅是为了短暂的胜利,更应该关注长远的大局。一场成功的大规模战争往往伴随着巨大的伤亡和经济损失,而这样的结果并不符合国家或社会长远发展的话题。如果不能保证人民安居乐业,那么即使取得了一些外部成就,最终也是难以为继。此时,将领们必须学会如何平衡内部稳定与外部扩张,使得国家成为一个真正意义上的强大国家,而不是只停留在表面的繁华中。