玉成窑紫砂艺术的底款探究,追溯其文化印记。尽管有关玉成窑的文献资料有限,且目前尚未发现具体的窑址,但它留下的几件作品依旧激发着人们对这段历史的好奇与研究。以下是几个值得关注的底款样式:

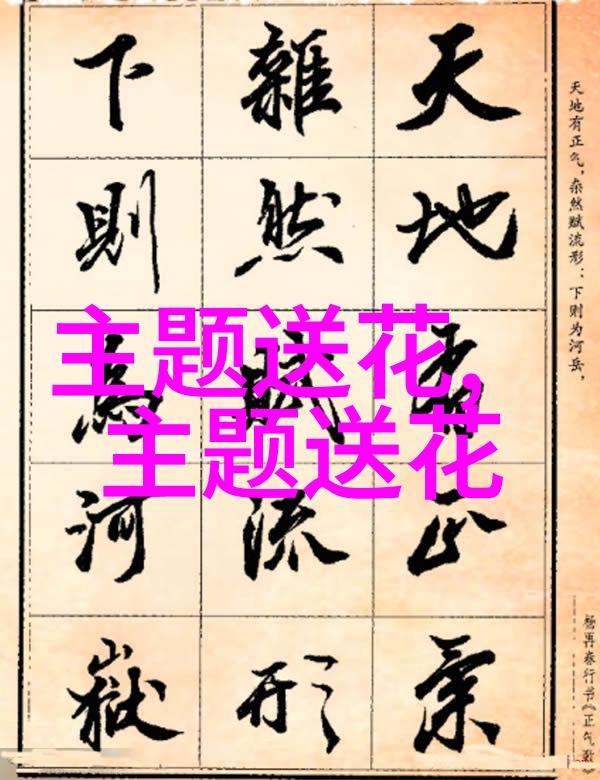

“玉成”、“玉成窑造”。在这些字迹中,“玉成”并非指地名,而是一种敬辞,意味着完满和圆满,这也体现了当时文人对艺术品质的一种美学追求。据《紫砂印象》记载,有16件作品可归属于此窑,其中仅有5件保留有“玉成”或“玉成窑造”的刻印。这其中包括一只东石款花盆(见图7)以及三具紫砂大烟头(图18-1),它们以独特的手法和题句而闻名。此外,还有一具落有“不玲包换”的壶,其左侧还有小型“东石”印记,这样的字样既展现了王东石创办该窑所考虑到的经济效益,也反映出他并不仅仅局限于文人之间交流,更愿意将艺术融入生活。

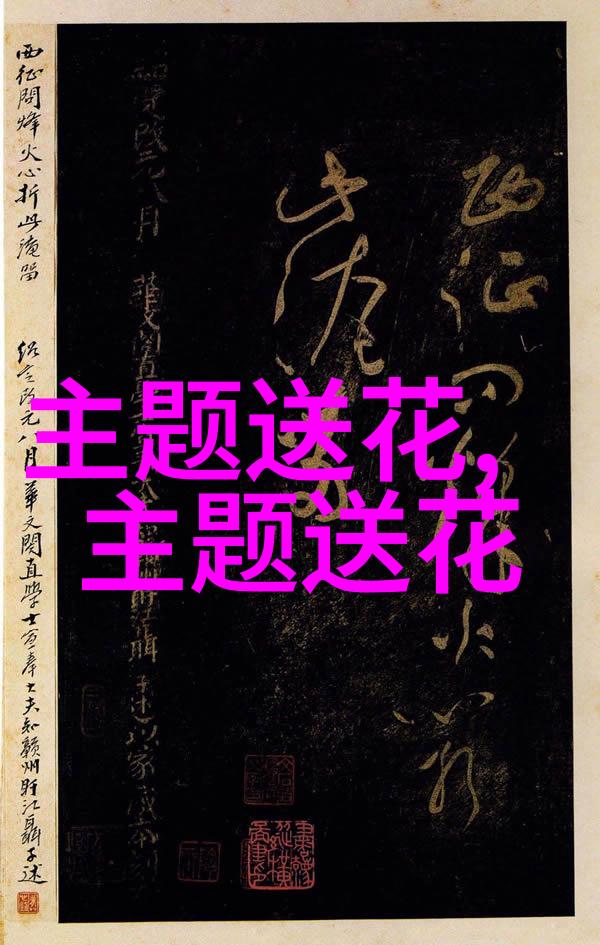

“林园”,常见于赧翁铭署名的作品,如博浪椎壶、瓜娄壶及秦权壶等,这些都是梅调鼎与王东石合作生产出的精品。

“曼陀华馆”。除了何心舟制作的大型柱础壶之外,梅调鼎也有类似的作品采用此底款。

“日岭山馆”。汉铎壶上就可以看到这样的印章,并且根据《紫砂印象》的记录,王东石曾使用过多个标志性名称,如“日岭山馆”。

“奉川石林窑造”,主要见于何心舟的手工艺品。

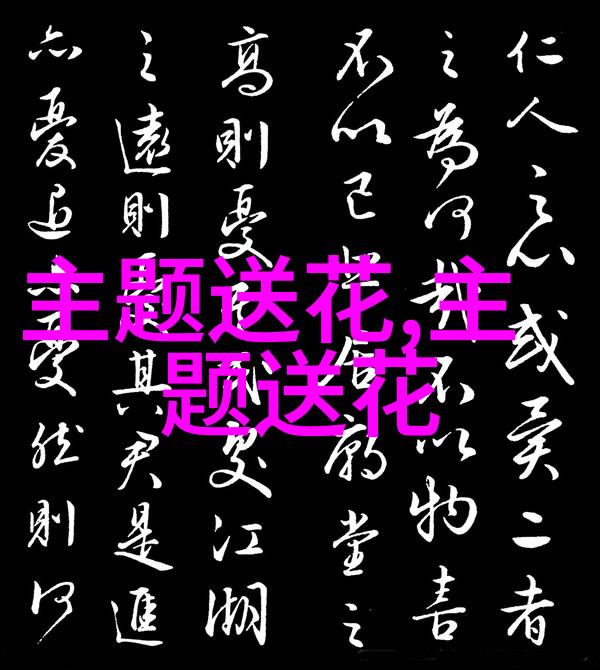

这些不同的底款似乎互相交织,它们共同构成了一个复杂而精致的地理位置与文化背景。在这里,“曼陀华馆”和“日岭山馆”的出现虽然各异,却又同在多位艺人的作品中重叠,不难推断这两者可能是作坊或工作室名称,而不是传统意义上的地名。这意味着那些热衷文化的人士与热爱工艺的人士联合起来,在这个叫做玉成窑的地方进行制陶活动,与陈山农、任伯年、徐三庚等其他知名人物共同参与,从而形成了一股新的气氛,一股新的风潮——这是自从陈曼生开启文人紫砂器流派以来所未有的新篇章、新格局。