关于底皂青焐灰的技艺与误解,陈缶文撰述。"焐灰"一词,或许已渐入过时,其实质便是低温还原烧制,以铁离子为着色根源,在缺氧环境中实现从高价铁到低价铁的转变。紫砂壶以其特殊效果,被赞誉为“温润如墨玉,坚质似铁石”。然而,由于今非昔比,掌握这门技艺的工匠日益稀少,而且焐灰过程易受波折影响,使得成品质量难以保证,有人甚至采纳化工配方制造近似效果的仿焐灰泥料,这对真正的紫砂艺术造成了不公。

实际上,“焐灰”所涉及的是一种还原燃烧,其核心在于高价铁离子的还原成低价状态。这一过程无害,对茶叶和人体均无风险。而那些通过添加颜料制作出的加色茶壶,其工艺不同,便常显现出质感平滑、颗粒感淡薄之处。

在过去,“焐灰”曾作为补救欠火或不足之处的一种手段,对待未经充分熟化而生的紫砂器具尤为有效,使其呈现出类似“墨玉”的光泽,因而在市场上备受珍视。有如清末时期程寿珍所创作的一些作品,即专门进行第二次烧制,以达到完美的焐灰效果(价格自然也会翻倍)。有人向我提问,他们看到一本书中提及紫砂物件在煅燒過程中的碳渗透问题,但我清楚地知道:当下的“焐灰”,正是借助缺氧环境使高价 铁离子回到它初生红色的状态。在这样的氛围下,无疑能确保产品稳定性,不会因使用而产生碳析出现象。

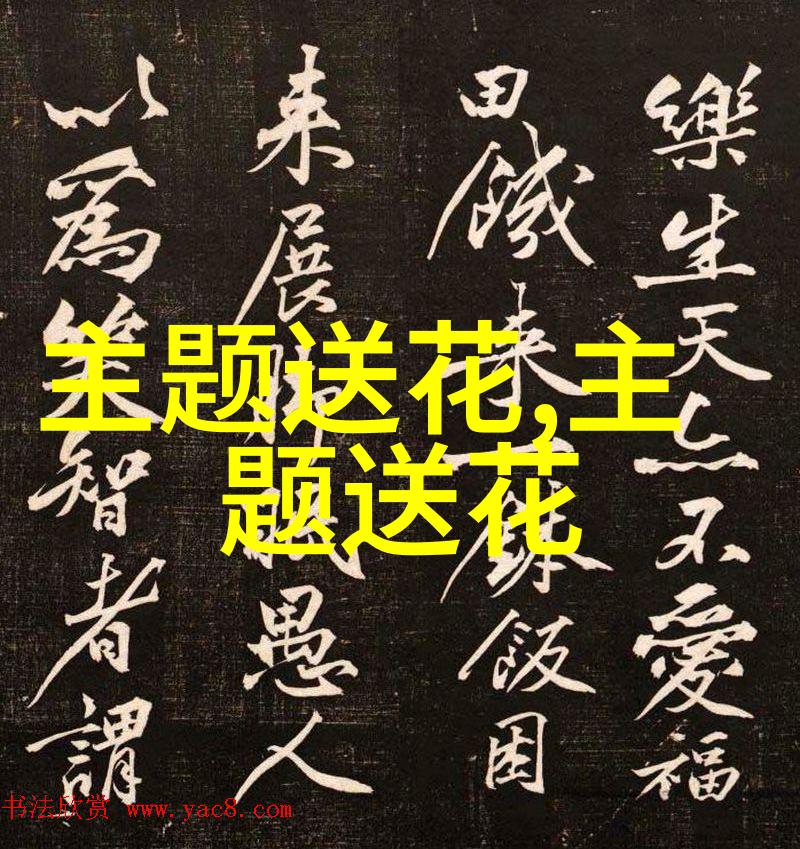

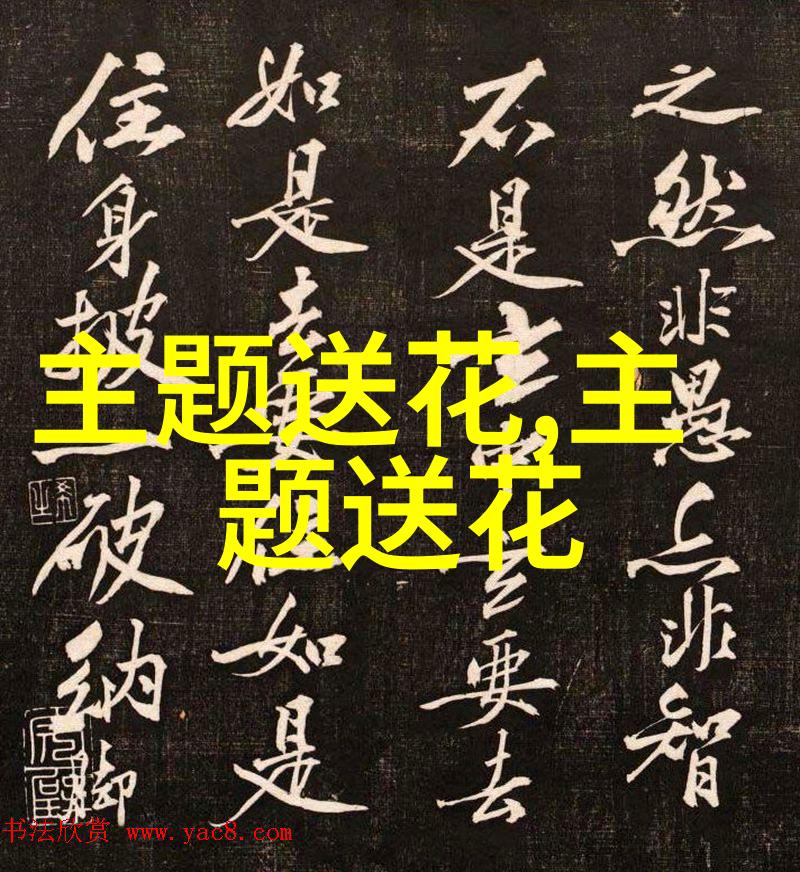

理论上,只要材料含有足够多用于着色的铁离子,并置于缺氧环境,那么任何都能成功完成这一过程。但实践中,却存在许多挑战——特别是在控制火候方面——朱泥类矿物结晶度较高,容易导致液相形成早;因此,即便理论允许,也难以避免失败。对于底皂青这种矿物来说,它更适合掺杂色素,从而可能引发花纹模式出现的问题。此外,“窑变”本身就是一种自然现象,只不过这里是由人类精心设计和操控来实现这一点。当一次成功地将底皂青进行了正确的烘烤和捂盖处理后,最理想的情况应该是一种黑色内衬绿色,同时保持原料颗粒感完整,与拼制黑色的区别就此显著。

值得注意的是团泥并不适合尝试进行如此复杂的手法。而且,无论第一次是否达到了理想程度,如果采用了正确的捂盖方法之后,壶体透气性并不会有太大改变。如果初期烧结度略微偏弱,则经过捂盖后的壶表可能会感觉稍微“涩”,但这样的做法对泡养茶水则更加友好。此外,我了解到正常情况下捂盖后的茶壶透气性变化很小。不过,由于每个人的操作习惯和技术水平各异,这一点可能会根据具体情况有所差异。