[日期:2011-02-27] 来源:网络 作者: [字体:大 中 小]

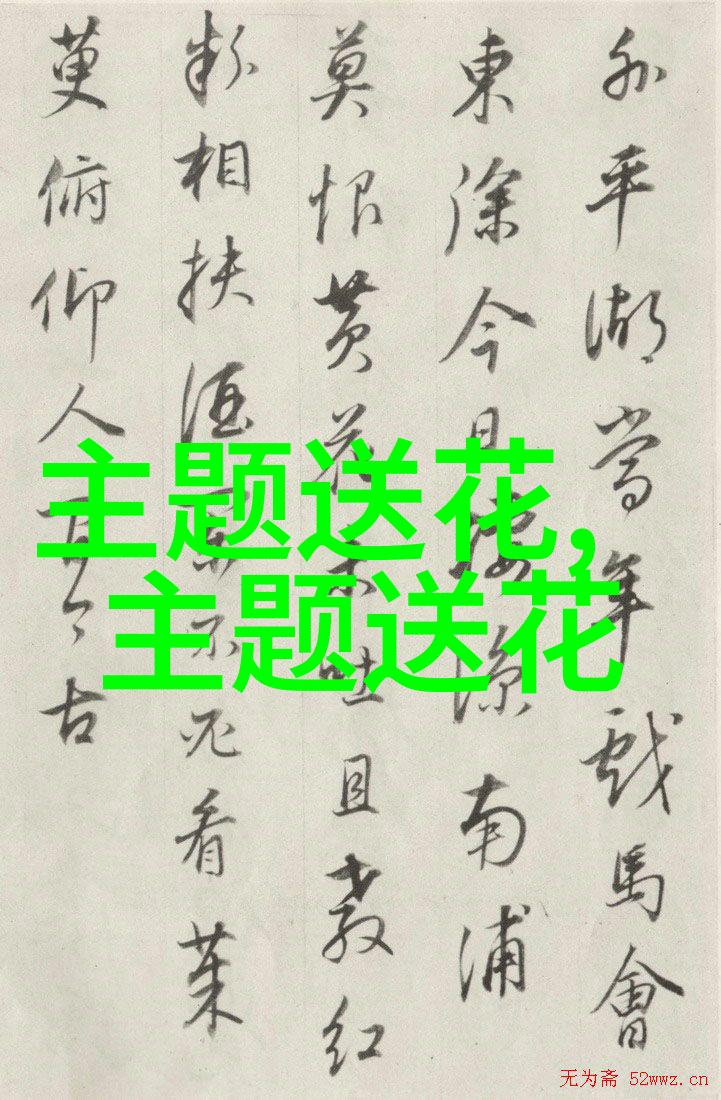

“香液袭,玉露汲,雨前采,箬为笠”。看到这些紫砂壶中的铭文题咏,不禁让人想起以壶铭及篆刻融为一体的曼生壶。陈曼生何许人也?何为曼生壶?其取材又是什么?对于这些问题,一些紫砂爱好者可能还不够了解。

陈曼生是清乾隆三十三年(1768年)出生的浙江钱塘(今杭州)人,他在书法、画学等方面都有很高的造诣,以书法篆刻著称,为西泠八家之一。他的作品包括《种榆仙馆摹印》、《种榆仙馆印谱》等。在他任溧阳知县期间,与宜兴紫砂文化产生了深厚联系,这也是文人与陶艺家的合作关系得以形成的一个重要时期。

嘉庆时期,由于文化与艺术的交流和融合,文人学士与陶工合作制壶风盛行。这时候的陈曼生,在溧阳结识了杨彭年,并对后者的制壶技艺给予支持和鼓励。他本身对砂器有独特的喜好,便在闲暇时间中去辨别各种砂质,并创造出多种简洁而优美的装饰设计。他亲自雕琢,将书法上的雄奇古雅与茶壶本身意境相结合,使得每一个手工艺品都显现出了传统与现代之间完美的平衡。

随着这类艺术品流传开来,“名士名工”的韵味被赋予了新的生命力。尽管写在壶上的诗文书画依然流传于世,但加上那几行精美铭文,让整个作品变得更加珍贵。这正是为什么说“名字贵”的原因,而这样的作品,如同陈曼生的那些作品,被后人所追捧并留存在历史上。

人们通常将曼生壶归纳为十八式,但实际上它至少有三十八个样式。而这个数字“十八”或许因为中国受佛教影响较大,也可能是指成人成熟之象征,或许更简单地就是习惯所致。不过,无论如何,这些不同的样式都代表着不同的心灵世界和情感表达,是一种独特的人格展现。

至于其取材,则涉及自然界、植物形态、实用器物以及几何形状等多个层面。如自然现象中的“却月”、“饮虹”,植物形态中的“瓜型”、“葫芦”,仿古器物中的“石铫”、“百衲”,以及几何形状如“汲直”、“合欢”,都是非常典型的一些例子。而这些样的变化使得早前的紫砂造型从繁琐守旧转变为了简洁明快,有别于以往局限性强的小众趣味,使之成为茗茶史上的一个创新点。

最后,我们可以把マン生的题名主要分类分为四类。一类是切割出茗茶外观,用文字描绘其魅力,如:“作葫芦画,悦亲戚之情话”。第二类则更多的是描绘品茗饮茶的情景,如:“苦而旨,直其体。”第三类则是一些哲理启迪人的生活真谛,如:“月满则亏。”第四类则是一些写景抒情,让读者通过文字营造一种意境,比如:“笠荫暍、茶去渴。”

总结来说,从年代到风格,从材料到技艺,每一处细节都是对传统延续和创新精神的一次探索,一次演绎。