客厅陶瓷艺术品摆件:探秘故宫藏景泰蓝器的精致与韵味

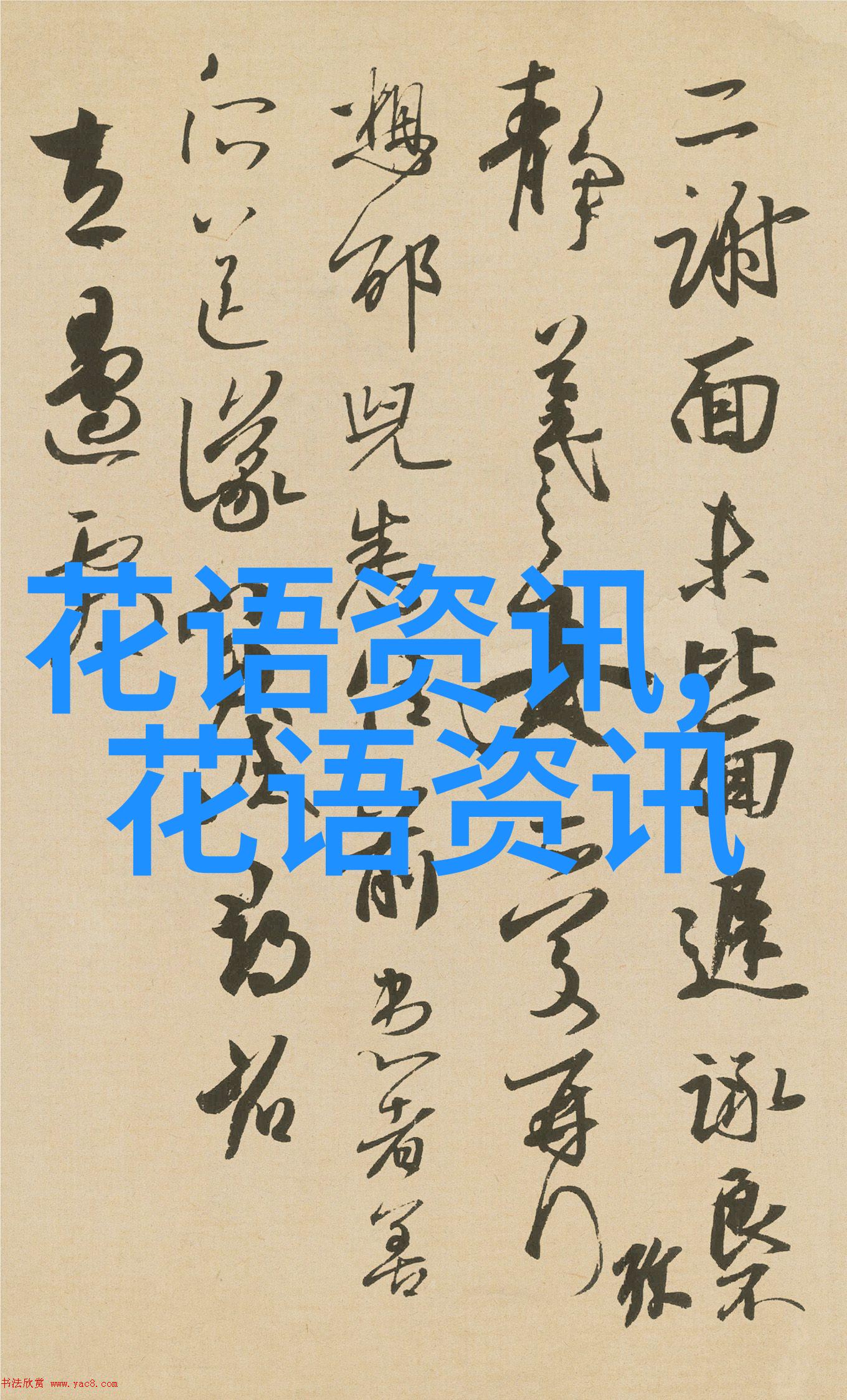

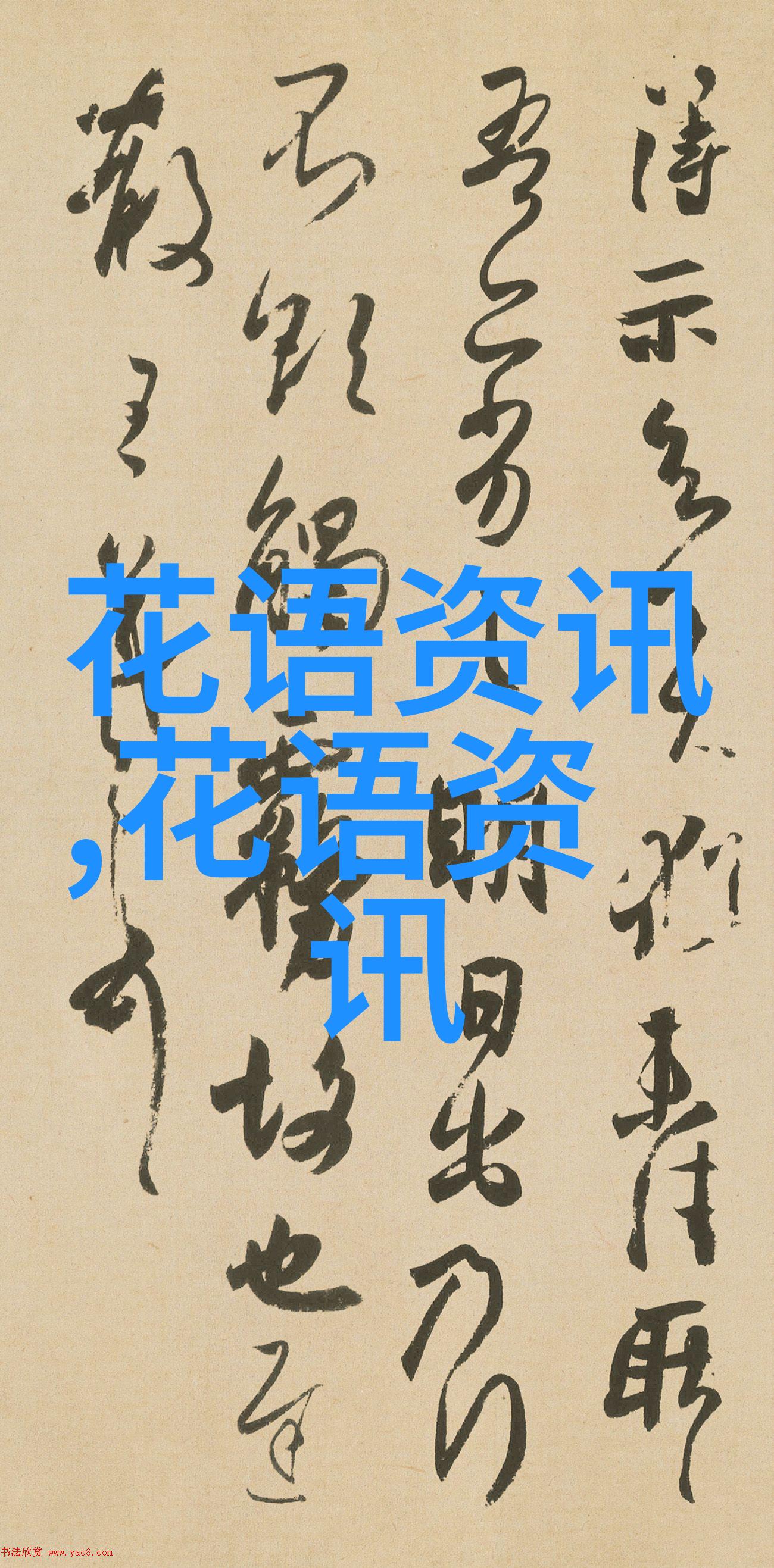

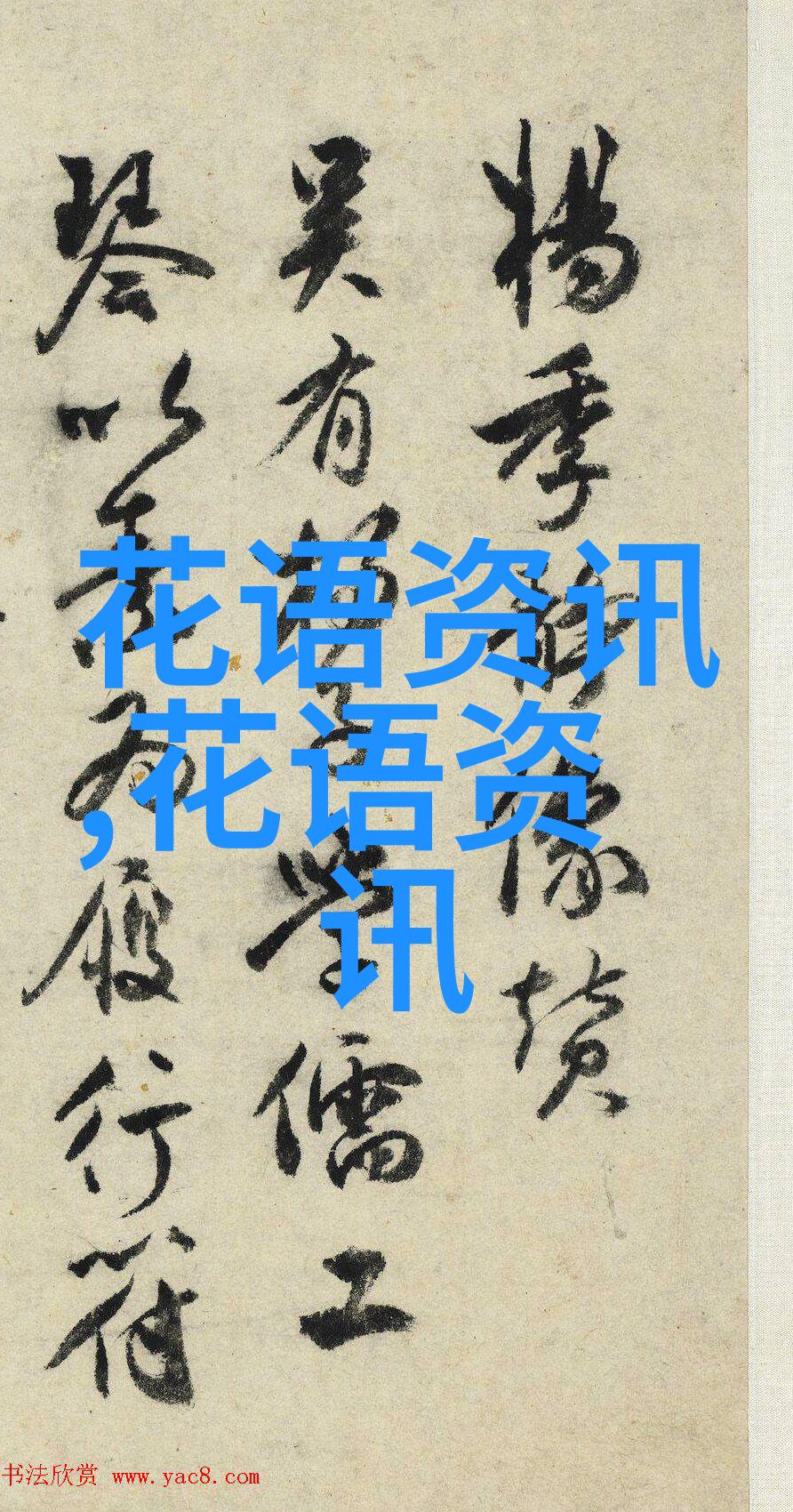

掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳三环尊,景泰蓝诞生于皇宫,是皇家重要的组成部分,是皇宫大殿的主要陈设,亦是镇殿之宝。紫禁城金銮宝殿,或者是国子监辟雍宫、颐和园排云殿等等,在这些帝王尊属的殿堂,景泰蓝的宝石般的光芒总是令人赞叹。

掐丝珐琅缠枝莲纹鼎式炉,史料记载,乾隆四十四年除夕年夜饭,只有乾隆皇帝的餐具是景泰蓝,底下全部用瓷器。可见景泰蓝在中国历史中扮演着怎样的角色,她是身份与地位的象征。

掐丝珐琅缠枝莲纹象耳炉,现在如今,景泰蓝已不是只有皇上才配拥有的物件。但因其精美,被誉为“一件景泰蓝,十件官窑器”。

掏取金属胎上的细线,将它们焊接到金属表面上形成花纹,然后填施各色珐琅料,再经焙烧、镀金及磨光等工序,这些精心制作出的作品厚重华美,其五彩斑斓与通体繁密交相辉映,使人感受到富贵豪华之气派。

明宣德时期的一些作品已经显示出高水平,其中最早者即为宣德款制品。宣德时期的地青色的纯正、浓郁、沉着,与元代相比水晶般透明效果失去,但仍然以单线勾勒枝蔓,为后世所传承。

掏丝珐琅工艺原为“舶来”之物,但经过阿拉伯半岛“大食窑”的借鉴并发展而成。在清代造办处设专门作坊制造,不仅展现了工艺品质,也成为宫廷用品之一。

随着时间推移,从元至晚清,我国掏丝珐琅器产生了前所未有的变化,以明万历时期代表性的变化尤为显著。这一时期不仅在造型和颜色上有所突破,而且图案也更加繁复多样化,如海马纹、狮戏球纹等流行图案,使得作品更具实用性和装饰价值。

清康熙朝是我国铜胎掏丝珐 琚生产的一个转折点,对于后来的发展起到了重要作用。而到了清乾隆时代,由于皇帝对金属胎珂 琚器的情爱加深,这个艺术形式达到了一个新的高度,不仅数量繁多,而且形制不断新颖,用途广泛,每一件都体现出了当时社会经济状况的丰富和稳定。

然而自道光十九年(1840)以后,由于政治动荡及外部压力导致国内生产每况愈下,而商营作坊为了追求利润开始大量生产,因此这段时间虽然技术略有提升,但整体来说依旧呈衰退趋势。