我曾经听闻过一段关于宜兴龙窑的传说,那是一种独特的陶艺工艺,以其独特的烧制方式和形状如同古代人们描述中的龙而得名。这些龙窑依山势倾斜,用砖砌筑成直焰式筒形穹状隧道,通常长度在30到70米之间,顶端高度约为12米,倾斜角度介于8到20度之间。它们分为三个部分:窑头、窑床和窑尾。在穹状脊上,每隔1.3米开设着燃料的小洞,这些小洞被称作“鳞眼洞”,数量约50多个。这些火坑是用土砖砌成拱形设计。

在这种特殊的环境中进行烧制,有着其独特之处。当燃料被放入时,一般使用松柴,因为它具有高热量、高火焰长且灰粉质少的优点,一般生产周期大约为4天左右。整个烧制过程,全凭熟练技巧来决定,无需任何机械设备,只靠目光观测火焰温度与坯体变化情况来调整。

尽管如此,这种工艺也存在一些缺点,比如劳动强度较大,但由于利用自然山坡建造,它符合火焰自然上升原理,因此造价相对较低,并能充分利用余热。一旦预热阶段结束,将会掘开第一对燃烧孔,然后两个烧窑工人站在两侧墙壁上投入燃料,按照一定规律逐渐向上烧去。

据考古发掘资料显示,在唐代有宜兴涧众龙窑,在宋代则有宜兴羊山龙窑,还有浙江龙泉、广东潮安、广西西村、福建建阳等地的龙窑。而明清时期,则出现了宜兴欧窑以及云南建水、四川荣昌、广东石湾等地的新型 龙窑。

随着时间推移,紫砂壶开始采用这样的工艺制作。这时的紫砂壶呈现出鲜红色,不仅颜色美观,而且耐用性很好,是中国陶瓷艺术的一个重要组成部分。此外,由于适应不同气候条件和泥坯干湿度及大小规格等因素,预热阶段需要根据具体情况调整煤量和预热时间,以确保最终产品质量的一致性。

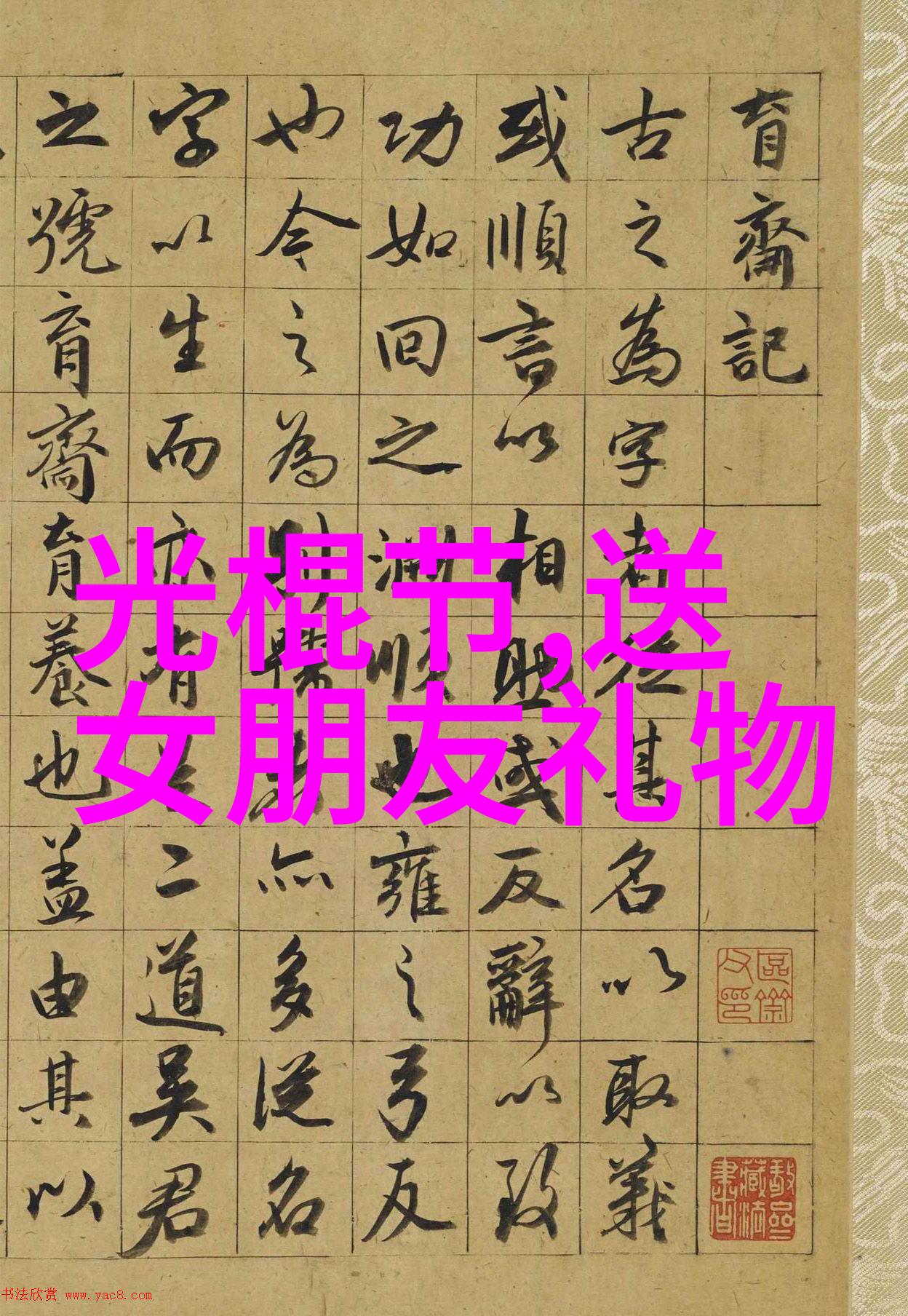

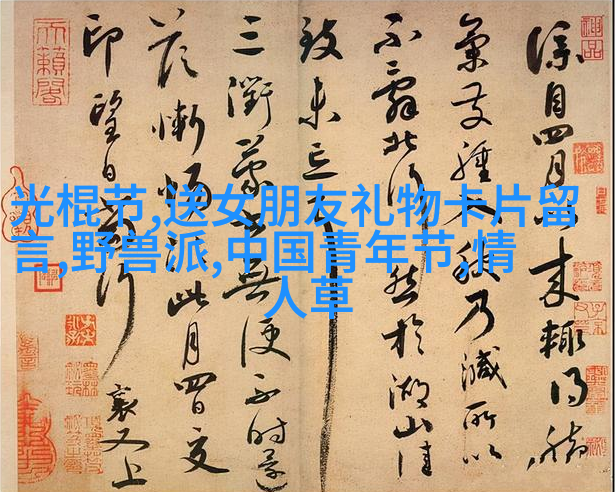

综上所述,我对于宜兴龍爐與紫砂壶製作技術感到非常敬佩,這種傳統技藝不僅展示了中國陶瓷文化之精髓,更是對於材料與環境條件理解深厚的一個見證。我們可以通過顾景舟真品图片來更深入地了解這一獨特藝術形式,並且欣賞到其中蕴含的人文精神與創意實力。