在南平市,那片古老而神秘的紫砂艺术领域,有一段不为人知的故事。它讲述的是那些匠人名单,记录着他们对这门传统工艺的贡献与热爱。这些匠人的名字,就像刻在紫砂陶器上的印章一样,承载着历史、文化和艺术。

正是这样的印章款识,让我们能够窥见紫砂艺术背后的故事。它们是用玺印盖或刀镌在陶器上,以标记制作者、订制者或监制者的身份。这是一种独特的商标,一种连接过去与未来的纽带。

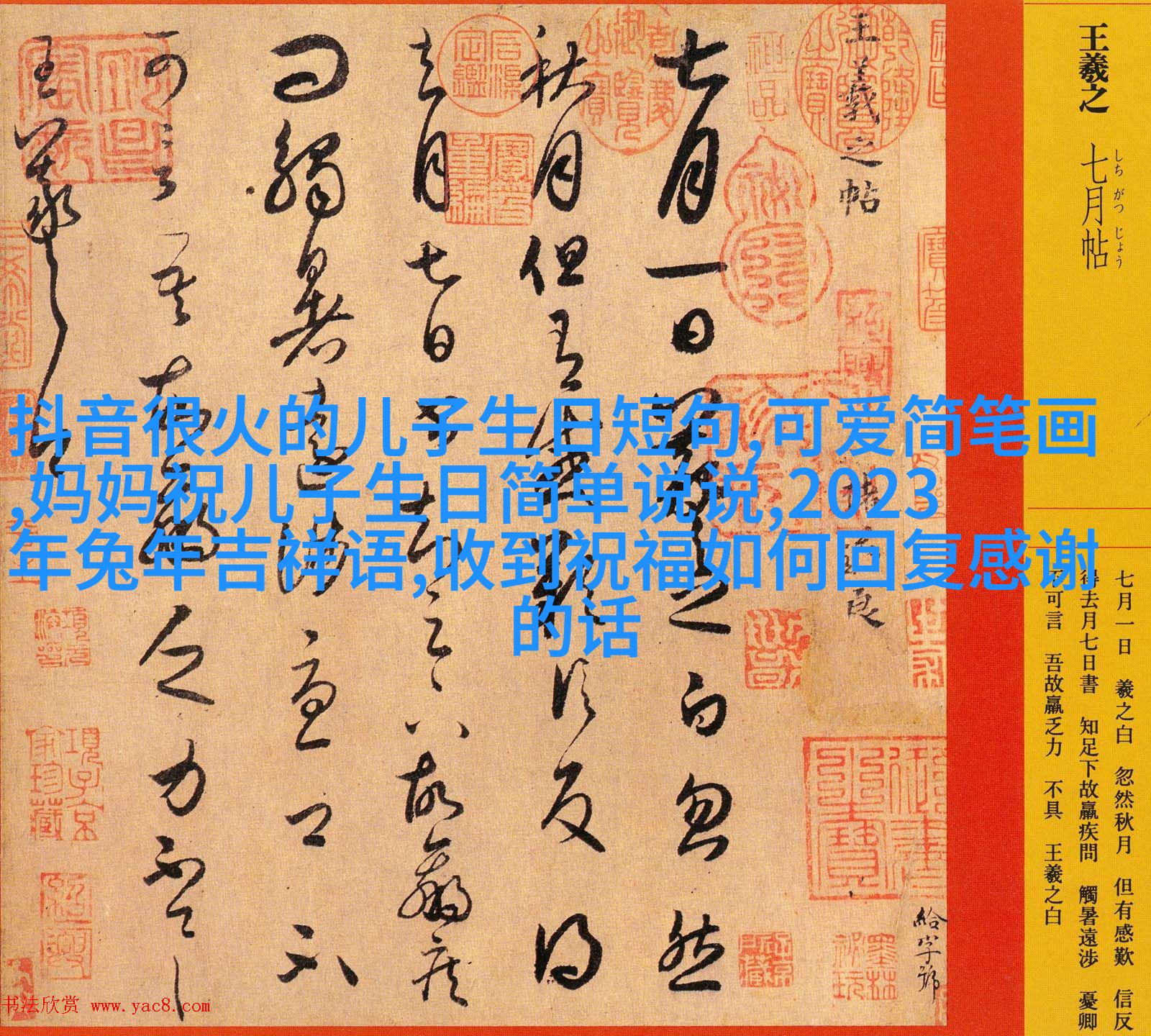

从明代开始,这样的款识就已经存在了。当时,著名的壶匠供春所作的一件作品“树瘿壶”,至今仍被保存在北京历史博物馆中。这件作品上有“供春”二字,用铁线篆镌于把内壶身,是目前所见最早的紫砂款识。

这种款识与古印陶相似,它们都是古代人们用来表明器物主人或制作者的身份,也有纪念地名、官职以及年份等内容。它们不仅体现了当时社会经济发展水平,也反映了人们对于美好生活追求的心态。

随着时间的推移,紫砂款识从最初的手工镌刻逐渐发展成为使用玺印钤盖。这一转变,与其说是技术进步,不如说是一个审美趣味和生产效率之间权衡的问题。在当时,由于镌刻较为繁琐,而玺印则方便快捷,便逐渐成为了主流选择。

此外,这些玺印还具有防伪作用,因为同一位匠人可能会创造多个不同的设计,使得仿冒难度大增。而且,这些设计往往借鉴自古代篆刻家,如顾景舟先生,其作品中的“足吾所好玩而老焉”即来自清代篆刻大家吴熙载之手。此类借鉴增加了作品的情感深度,同时也提升了其艺术价值。

然而,并非所有年代和地区都能看到如此精致细腻的地道青花瓷般精美品质。在一些地方,由于缺乏足够完善的技艺,对于这种装饰性的打磨处理并没有得到充分重视,从而导致了一些粗糙甚至错误的地方出现。但即便如此,这些瑕疵也不能否认这些宝贵文物背后蕴含的人文精神和文化内涵。

现在,当我们谈及南平市建盏工艺师,我们是在谈论一个充满传奇色彩的人群,他们以自己的双手将泥土塑造成美丽无比的大自然——这就是他们对这个世界贡献的一部分。而每一次抚摸那冰凉透亮的地球皮肤,每一次品尝那滋养心灵的小小滋味,都让我们更加珍惜这一切,以及那些默默付出的匠人们留下的痕迹——那几行简单却又深沉如诗一般的话语:"王寅春制"、“杨彭年造”、“阿曼陀室”。