[日期:2011-02-27] 来源:网络 作者: [字体:大 中 小]

“香液袭,玉露汲,雨前采,箬为笠”。看到这些紫砂壶中的铭文题咏,不禁让人想起以壶铭及篆刻融为一体的曼生壶。陈曼生何许人也?何为曼生壶?这种疑问不仅是对紫砂艺术的探究,也是对传统延续的演绎。

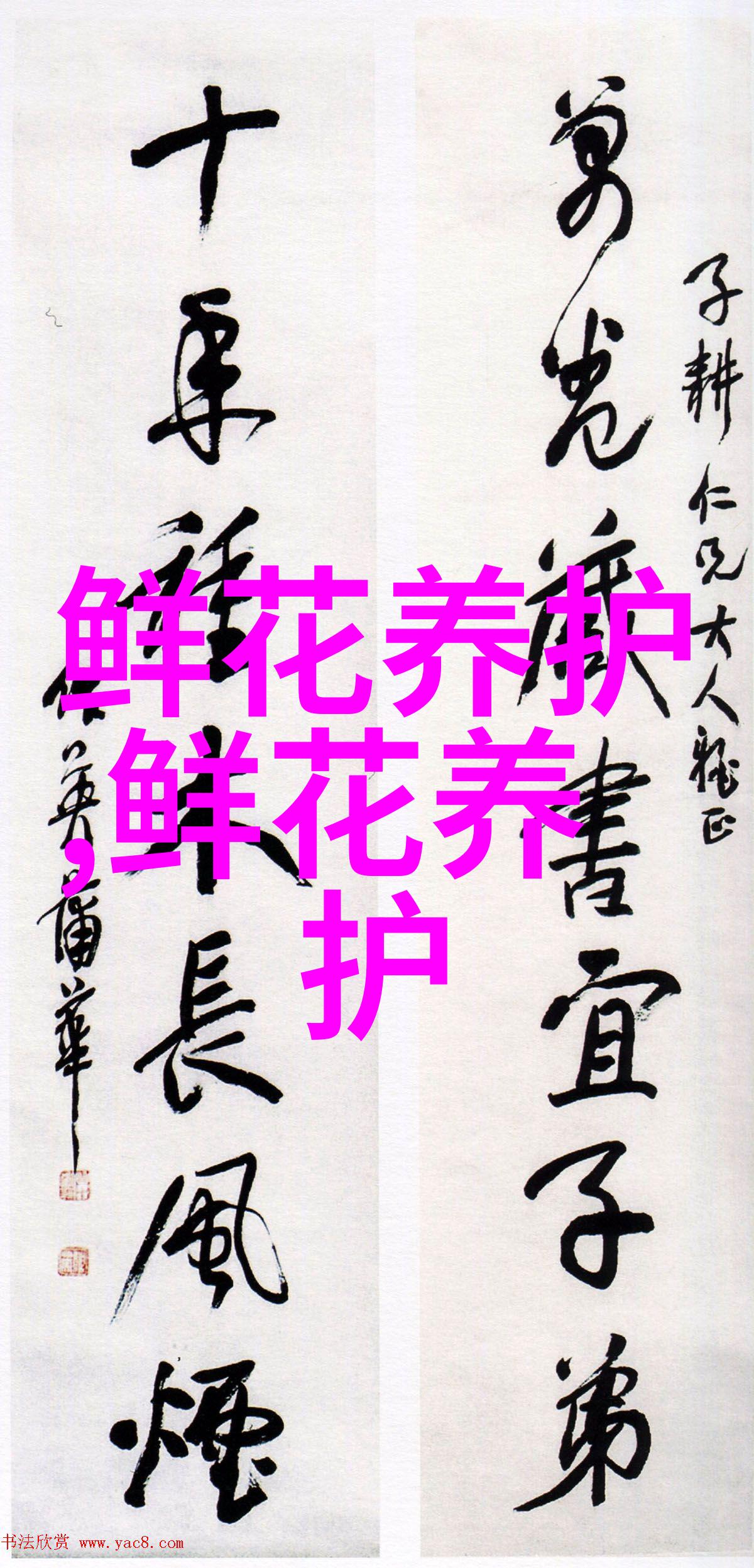

陈曼生(名鸿寿,字子恭,又号老曼、曼寿、曼云),清乾隆三十三年(1768年)出生,在道光二年(1822年)去世,是浙江钱塘(今杭州)人。陈氏能书善画,以书法篆刻成名,为西泠八家之一,其作品如《种榆仙馆摹印》、《种榆仙馆印谱》等流传至今。

在嘉庆时期,当文化与陶艺结合之际,文人学士与陶匠合作制壶成为风尚。这正是当代紫砂艺术发展的一个重要契机。在这背景下,嘉庆二十一年时期的陈曼生,在溧阳任知县期间结识了杨彭年的家族,这段经历极大地促进了他对紫砂艺术的兴趣和理解。他不仅鼓励支持杨氏家族的手工艺,还亲自参与到设计和雕琢中来,用自己的刀法在壶上刻入古雅且富有韵味的书体和题句。

随着时间推移,“名士名工相得益彰”的美好景象逐渐显现出来。文人的才情与技艺巧妙结合,使得紫砂创作走向了一种新的境界——既保持了其传统之美,又增添了现代审美感受。而这一切,都离不开那些精致而又深远意义上的题铭诗句,它们就像是一面镜子,将自然、生活乃至哲理反映其中,让每一次观赏都充满意外惊喜。

提到“十八式”,人们往往会联想到一个数字,但其实这是历史上的一个误解或习惯。据考查,有多达三十八余种样式,而“十八式”只是表明完善或者成熟的一种象征性描述。在这个过程中,无论是在取材还是在造型方面,陈曼生的贡献都是不可忽视的,他将自然现象、植物形态、实用器物以及几何形状等多元化元素融合于一身,同时也保持了简洁明快,并且避免过度装饰,从而打破了当时紫砂艺术形式单一无聊乏味的情况,为后来的茶友提供了一系列具有独特风格和深厚文化内涵的作品。

关于提到的“钿盒”、“天鸡”、“汲直”、“却月”等款式,每一种都有其独特的情感寄托和哲理寓意,如同是一座座丰富多彩的小世界,每个角落都蕴含着不同的故事。而这些故事,不仅仅停留于文字之间,更通过视觉上的享受,与读者产生共鸣,让我们仿佛穿越到了那个古典繁华时代,一边品尝着茶水,一边沉醉于那份淡泊宁静之中。

总结来说,没有哪个人可以轻易简单地定义什么是最好的方式,只有不断地探索,最终才能找到属于自己的答案。而对于那些追求卓越的人来说,那些被称作“全面解读”的细节,便成了他们通向真谛的一扇窗户。在这样的氛围下,我们似乎可以听到那滴水声响,或许它代表的是一种思考,或许它只是自然赋予我们的声音;但无论如何,它都会引领我们进入一个更深层次的情感交流空间,其中包含着生命本身最纯粹的情感——敬畏与热爱。